|

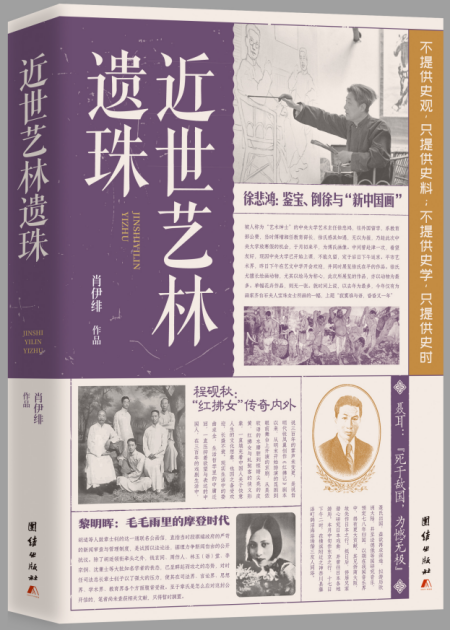

《近世艺林遗珠》,肖伊绯 著, 团结出版社,2024年11月出版。

“艺林”一词,泛指文学、艺术等文化领域,由来已久。成书于唐代的二十四史之一《北史》,可能是较早使用“艺林”一词的古代史籍。《北史·常爽传》中有云“属意艺林”,即专注于文艺领域的意思。

旧时所谓“艺林”,概指金石书画、诗词歌赋的领域。千百年来,在这一领域里挥洒才情、施展才华者,实在是数不胜数,不胜枚举。及至清末民初,随着现代文明的加持,以及“现代化”思潮的勃兴,这一范域也随之发生着微妙且深远的变化。 近世百年以来的“艺林”,有着多元互动、异彩纷呈的时代风貌。这一时期的“艺林”,代表着“前现代”精神与趣味的“金石书画”艺术,仍踞于这一领域的主流地位,焕发着别样的生命力与时代精神。 以王国维、罗振玉等为代表的著名学者,在大量公私收藏古物及新近出土文物交迭涌现的时代机遇之下,在现代考古学发端肇始的时代背景之下,将古文字与古史研究的契合度,悄然提升到了一个新的水平。旧时士大夫文人阶层所热衷的鉴赏+收藏的“鉴藏”一体化传统,逐渐让位于近世现代学者群体所倡举的考古+证史的“考证”一体化旨趣。 随着比“金石”更早的古文字载体“甲骨”之发现,以及在现代考古学意义与方法指导之下的对殷墟的大规模发掘,都让“金石”领域的课题与话题得以空前拓延。也正是在这样的时代背景之下,早前已然倡举“二重证据法”,即将传世文献与传世(出土)文物两相结合来开展研究的王、罗二人,复令传统意义上的所谓“金石学”也随之发生了深刻变化。应当说,“甲骨”虽古,可“甲骨学”得以与“金石学”并列并举于“艺林”,还是从近世百年以来随着考古发掘方得以最终确立的,这亦可视之为“艺林”里的现代化境遇之一种。 另一方面,传统书画领域也在步入“现代化”进程之中,也随之呈现出了新的发展态势与时代风貌。以齐白石、徐悲鸿、张大千等为这一时期这一领域里的杰出代表,他们或以一己之力推陈出新,倾力将传统“文人画”带入“新文人画”的别样天地;或投身美术教育、倡举美术革命,矢志将“中国画”迈向“新中国画”的远大征程;或是在艺术观念上守正出奇,在艺术技法上精中求变,将通行的重彩工笔技法汲入敦煌艺术之瑰丽色彩,更令原本黑白分明的“泼墨”山水衍化为五光十色的“泼彩”山水之画卷。 除了新旨趣、新技法、新风貌在传统书画领域里的“破旧立新”之外,作为舶来品的西洋油画、粉彩画、漫画等艺术品类,也悄然跻身于中国近世艺林的时代舞台之上。以丰子恺、潘玉良、高剑父、张坤仪等为代表的画坛新生力量,从独树一帜,到异军突起;从独挡一面,到追随者众,可以说是各显神通,各有各的传奇。概观这一系列“金石书画”领域里的“蝶变”,无一不是“现代化”进程之下的时代景况,无一不是“中国式现代化”进程中的独特风景。 如果说“金石书画”这一领域,虽经步入近世百年“现代化”进程而“蝶变”,但仍然可以以已延续千百年的原有传统概念——仍旧以“金石书画”四字来概而言之;那么,“诗词歌赋”这一领域在步入“现代化”进程中,则可以说是经历了一系列的“聚变”与“剧变”,其原有面目、风貌、标准及界限亦随之发生“巨变”,只可暂拟以“戏剧影音”之概念来予以言说了。 须知,旧时士大夫文人阶层,本即持有所谓“诗乃文之余,词乃诗之余,曲乃词之余”的观念,“诗词歌赋”向来被视作“小道末技”,不过是文化生活的一点“余兴”罢了。不过,随着明清时期戏曲创作勃兴,各地方剧种各逞其能,逐渐占踞各自的公共文化舞台之际,戏剧艺术成为近世“艺林”惯常话题,也就顺理成章,不在话下了。 以梅兰芳、程砚秋为代表的“四大名旦”,是为近世百年以来,京剧艺术爱好者与追随者,乃至反对与批判者,无论如何都绕不开的话题。当年穿插其中的“戏剧改良”之论,乃至“新剧”与“旧戏”之争等诸多议题,一直是公说公有理、婆说婆有理,论争无休、莫衷一是——那错杂纷陈、此起彼伏的喧嚣声浪,迭经整整一个世纪的时光杳杳传来,似乎仍旧余音绕梁,令人回味无穷。 这边厢“旧戏”改良,那边厢“新剧”登场。作为“现代化”进程中的新生事物与必然结果,舞台剧(话剧)、电影、流行歌曲等一系列都市文化生活中所必备的各个文艺品类,也以迅雷不及掩耳之势,登临并占踞南北各地文化消费市场,跻身并拓延着国内原有的“艺林”场域。应当说,千百年来通过舞台表演、现场呈现给观众的传统戏剧艺术,与近百年来通过前期拍摄(录制)、后期制作(剪辑),终至屏幕投影成像(或以唱片及电台播放音频),呈现给观众的现代影音(视听)艺术,生动形象的体现出了“前现代”与“现代化”的时代背景及其文化效应之差异。 从这个意义上讲,要对近世“艺林”有所言说,就还必得关照与反映“影音”这一领域,就还需要从当年在都市大众文化消费层面上的歌、舞、影、音各路明星中,去探寻与甄选其中的代表人物与焦点话题。这样的人物与话题,比之谈论齐白石、徐悲鸿的书画艺术,或者言及梅兰芳、程砚秋的戏剧艺术,当然不会那么自然而然、顺理成章。毕竟,这一类“艺林”中人及其生平事迹,对于如笔者辈后世读者及写作者而言,还并不是那么家喻户晓、耳熟能详的。 据考,作为旧上海“天后”级歌手黎明晖的成名曲《毛毛雨》,在20世纪二三十年代的中国都市文化生活史上,有着独树一帜的开创性地位,被后世研究者誉为中国流行歌曲的“开山”之作,实为中国都市里唱响的第一首流行歌曲。这么一首在十余年间风靡于上海滩十里洋场之中的流行歌曲,对都市文化生活所产生的巨大影响,呈现出既深入渗透到社会各界基层,又频繁且持续“跨界”到歌舞、电影、音乐、教育、文学等多个公共领域的态势。对于这一新生的都市文艺与文化现象,曾招致鲁迅的反感与厌恶,将之写入小说《阿金》予以一番讥刺。另一方面,这首洋溢着都市生活情调与现代化节奏感的流行歌曲,却又曾令张爱玲激赞不已,多次将之写入随笔评论之中,甚至还将演唱者黎明晖作为人物原型,写入小说《红玫瑰与白玫瑰》之中。 再者,既然要将现代影音(视听)艺术纳入近世“艺林”的言说场域,那么,作为这一现代艺术体系的始作俑者——摄影,也还必得有所言说。毋庸置疑,随着西方摄影术的传入,清末民初的“艺林”之中,即已有摄影艺术的一席之地。 无论是以为消费者提供服务为核心诉求的商业与新闻摄影,还是出于学术考察与史料采撷目的的文献存档式摄影;无论是作为以“时代感”与“现场感”为要素的现实主义摄影,还是纯粹“为艺术而艺术”以追求视觉美感第一要务的“集锦摄影”,都为后世读者遗留下了大量可资考索与谈论的话题。这一时期的国内摄影家郎静山、陈万里、庄学本、吴印咸等,他们的摄影旨趣、主张、技法及作品,对于近世摄影艺术史稍有涉猎的读者,应当都比较熟悉。 殊不知,尚有一位并非专事摄影,或者说,并非专门投身于摄影艺术及相关工作者,却为后世留下了大量个人及亲友生活照片,还有其它一些带有摄影作品性质的私人拍摄的各类照片及相关文字表述,且这些图文作品还大都曾公开发表于公共文化领域,散见于当时各地各大报刊及各类图书之中。试想这样一位活跃于20世纪二三十年代文化、教育、学术界的非专业人士,对当时还并不十分普遍的摄影术及其艺术,在公共传播与宣介方面,其消费者“现身说法”式的“软性广告”之作用究竟如何,随之又发挥出了怎样持续深远的社会影响力,这一系列相关话题无不耐人寻味。 此人即是著名学者胡适。其人本即是发动“新文化”与“新文学”运动的代表人物之一,对于现代文明及“现代化”进程中的新生事物,历来是秉持开放包容、乐于接受的态度,一向是乐观其成且乐在其中的。作为中国现代学者群体中较早接触摄影术者,胡适虽并无专事摄影的志趣与经验,也未接受过摄影技术的专门训练,可他一生酷爱拍照,对摄影艺术也有自己的独特见解。 大约一个世纪之前(1927年),在北京开设了语言学校的美国学者怀特(Herbert.C.White),精心挑选出在北京居留期所拍摄的70幅照片,汇辑为一部影集,交由上海商务印书馆印制出版,书名为《燕京胜迹》(Peking the Beautiful)。胡适欣然为之撰写了长篇序言,以示赞赏与推介。序言中有这么一段评述之语: 起初,使用格莱弗莱克斯(Graflex)相机拍摄,怀特先生感到有些困难。因为拍摄物体要么距离太远、要么自身尺寸过于宽大,普通相机很难适应这样的拍摄。对艺术的执着之心,使得他尽可能改善装备,以便应付各种紧急情况。书中第87页,有一张醒目漂亮的照片,展示着宫殿与大理石桥,没有特殊镜头的帮助,是不可能完成拍摄的。又如那张神奇的钟鼓楼照片,是从白塔上遥望而成的景观(第41页),这也只有在特殊装备下的相机才能拍摄下来。 显然,胡适早在近百年前,即对当时国外流行的摄影器材及技术有相当程度的了解与实践经验——对于如何应用这些不同型号与特点的器材,如何选取更佳的拍摄角度,都有着源自个人实践上的心得体会。 事实上,无论是为各个时期的自己留影,还是为众多亲友留影与合影,抑或为山川风物、民俗风景存照,胡适一生留下了数量颇丰,如今已为宝贵文献史料的历史图像。及至1935年南下游历两广期间,胡适乘坐飞机、汽车、轮船、小舟等多种交通工具,饱览以桂林山水为代表的广西景物。此行不但拍摄了大量实景图片,还顺带调查了民风民俗,搜集了当地民歌,考察了地质地貌、名胜古迹、城市建筑等多个项目。不得不说,所有这些旅程中的阅历与体验,及其拍摄、记录、抒写下来的相关图文,还确实是大多皆是与“艺术”或“文艺”有所关联的。仅以此为例,亦足见摄影一事,对近世“艺林”的影响,可谓深远且精微。 从“金石书画”之“蝶变”,到“戏剧影音”之“跨界”——践行者无疆,求知者无界。当现代文明的新时代洪流滚滚而来之际,旧时代传统所设置的种种界线,所设定的各式界限及其局限,都显得如此微不足道,真谓一触即溃。一切据以固守原有界限的藩篱与门槛,它们虽然可能都还在,且还能一直存在下去,但已根本无法阻挡“现代化”进程及其所伴生而来的一系列效应。“蝶变”也罢,“跨界”也罢;长期持续推进也罢,频繁惯常发生也罢——自20世纪与21世纪交迭更替的百年以来,“艺林”里的现代化进程及其境遇,所展现出来的万千气象与日新月异,着实是值得后来者对之有所感兴与抒写,为之有所考量与探究的罢。

|