|

1636年,也就是崇祯皇帝在位的第九个年头,徐霞客踏上了他人生中的一次大旅行。那会儿的大明朝,情况已经很不好了,就像一艘破船在风浪里摇摇欲坠,一天不如一天,眼看就要撑不下去了。1638年,徐霞客来到了贵州,接着又踏进了云南的地界,开始了他“万里遐征”的云南之旅。时隔386年,我手捧四卷本的《徐霞客游记》按图索骥式地开始了重走徐霞客游线的行动,几乎不用费劲,便可以顺着他游走的线路,体验大旅行家的行走,因为徐霞客沉浸式体验,通过游记转化为满满的现场感知,不管是行走还是阅读,仿佛都像是置身于参与。

明崇祯十二年(1639)三月二十八日,徐霞客从大理永平出发,过霁虹桥,就到保山境内了。站在桥上的徐霞客,又开始对这条江的去往进行考察。徐霞客对《一统志》中关于澜沧江流向的记录提出了质疑,是他对这个江考察的源动力,虽然这时的徐霞客周身隐疾蠢蠢欲动,但他没有按下行程的“暂停键”,在山与水织就的经纬里,继续负笈南行。徐霞客认为,赵州白崖睑的礼社江在流经楚雄府定边县后,并非汇入澜沧江,而是流入元江府成为元江。然而,经过实地考察和深入研究后,徐霞客得出了不同的结论。他认为,澜沧江并未向东流入元江,而是从顺宁南下的车里直流入海。这一发现纠正了《一统志》中的错误记录。接下来,他又详细记录了澜沧江的流向:“自吐蕃嵯和哥甸南流,经丽江兰州之西,大理云龙州之东,至此山下,又东南经顺宁、云州之东,南下威远、车里,为挝龙江,入交趾至海。”这段描述中,除了“云龙州之东”有笔误外,其他方位和流向的表述都相当准确。这也进一步证明了他对澜沧江的深厚情感和执着追求。当然,为了证实自己的推断,徐霞客到保山后,辗转凤庆、云县等地,通过广泛的调查,最终证明了澜沧江独立入海的推断。

从永平的江顶寺到澜沧江,徐霞客看到铁索桥深嵌在北边山崖下方,感觉非常近,但走在“之”字形下延的逶迤山径,三里多才到达江畔。临江设立了城关,用石块筑成拱门,里面紧靠东面的山崖,建了武侯祠及税局。相传诸葛亮曾在此指挥修建木桥以渡澜沧江,当时建的是竹索桥——笮桥。元朝建用铁链铺木板的桥,始称霁虹桥。从1295年得名时起,霁虹桥历经多次修缮或重修,至1938年滇缅公路修通的644年间,它已经历了19次重建。19次都在同一个位置设法架桥简直有些不可思议,当我来到霁虹桥的,才知道自秦汉以来形成的古驿道为什么绕不开此地的原因,看着飞架霁虹桥上的高速公路桥与铁路桥,才知道所谓的绕不过去的点,其实古人早就心知肚明。徐霞客一边歇息一边详细看了看桥西头拱门筑成的城关,与桥东一样,都是里侧紧靠西边的山崖,建有楼台并祭祀建桥的人。看着桥下浑浊的流水,徐霞客想起过北盘江时的情形,只不过,与北盘江相比,澜沧江渊深寂静,水深不可测的样子让他感到无比震撼。至于桥的历史,徐霞客也写得很清楚,始建于武侯诸葛亮南征之时,由此可知,桥边的武侯祠应该就是纪念诸葛亮南征的建筑。霁虹桥的演变,徐霞客也略做考察,他认为,最初是架木桥渡江,而后来有用竹绳用铁柱系在船上渡江的,柱子仍然还保存着。不过提及兰津的歌谣,汉明帝时已经著名传闻,而不是开始于武侯之时了。

桥多次受到重创,其中一次徐霞客写道,是万历丙午年,顺宁府的土人首领猛廷瑞反叛,为阻击官兵烧毁了桥。当然,徐霞客也不可能逃得出历史的局限,1639年八月初五抵达顺宁时,仍然沿袭了自己的观点,写道:“万历四十年,土官猛廷瑞专恣,潜蓄异谋,开府高级武官陈用宾讨而诛之。”雍正《顺宁府志》收录了田世容的《焚桥辨》,论证猛廷瑞受湾甸土知州嫁祸而冤死,给出了彝人崇拜猛廷瑞的一种解释。关于猛氏焚桥,最早见于《明实录》,但未指出所烧是何桥。天启年间,猛氏焚桥说在天启《滇志》中再被提及,猛廷瑞“弄兵官道,烧古铁桥”,且收录的《霁虹桥记》《重修霁虹桥记》明确指所焚之桥是永昌府境内澜沧江上的霁虹桥,且是猛廷瑞所焚。清康熙二十六年(1687)《府志余抄》首次提出焚毁霁虹桥乃湾甸土知州嫁祸。至此,焚桥者由顺宁土官猛廷瑞转为了湾甸土知州。康熙三十九年(1700),顺宁府知府董永芠编成的《顺宁府志》将猛廷瑞纳入《忠烈传》,在《坛庙》中记录了猛公祠,首次将猛公祠与东岳庙、真武庙等一同列入群庙,在猛公祠后备注“顺宁土知府”字样。历史总是要在多年后才能澄清,所以必须有人为此背锅,每次回到故乡诗礼过年时,总要到位于田亩间的大孟神进行祭祀,小时候不知道何为孟神,略学历史,方知这个孟神就是被污名的猛廷瑞。造成如此惨剧的原因不复杂,万历二十五年(1597),云南参将吴显忠向其索贿未果,遂联合巡抚陈用宾以“助恶”“逆命”等罪名诬告猛廷瑞,指控其煽动叛乱。明朝廷下令改顺宁府为流官治理,并责其擒献女婿奉学自赎。猛廷瑞被迫斩杀奉学,但吴显忠仍以“谋反”为由率军进剿。猛廷瑞为自保献出官印及儿子,但吴显忠趁机攻入其寨,劫掠家族十八代积累的巨额财富,并诱捕猛廷瑞至省城杀害。

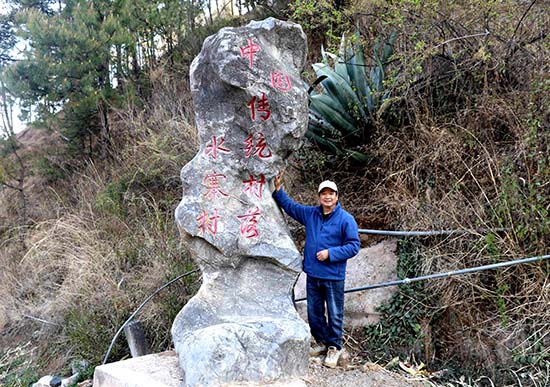

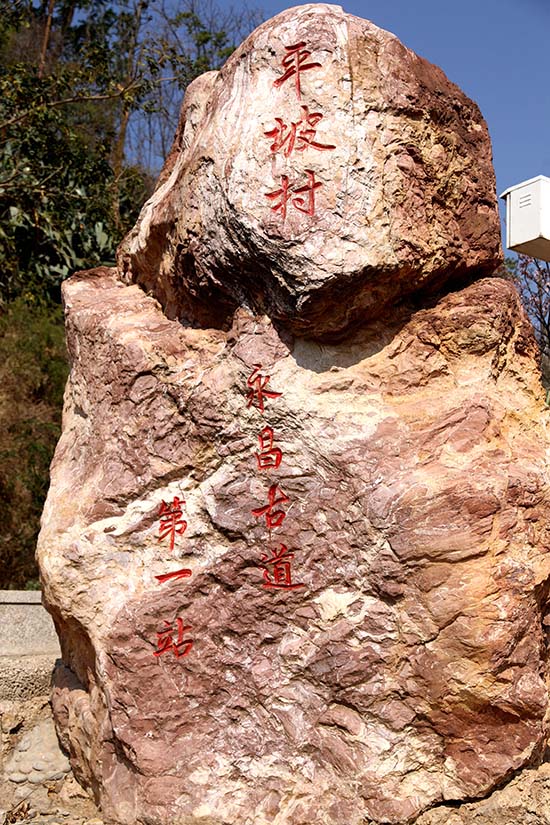

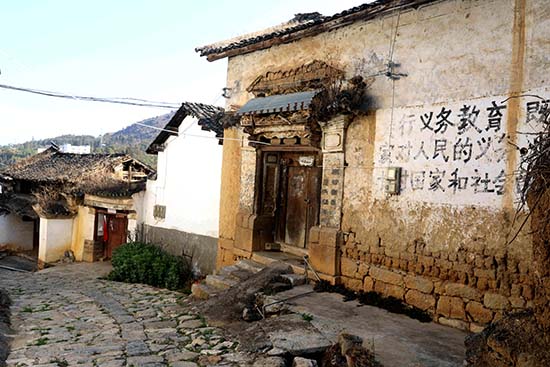

四十年之间,霁虹桥两次被毁,所以,徐霞客看到的桥是己巳年重建的,有关方面委派了一个千户守卫,本来就知道这是滇西的咽喉,千百年不能改变。徐霞客因赶时间急于过桥,来不及进桥东的武侯祠去叩拜,但仍然登上桥西平台上的楼阁,站在楼阁可以遥观格外陡峻的罗岷山麓。之后徐霞客出了拱门城关,沿着罗岷山的山崖,向南顺江流上走。一边走一边想着志书里关于罗岷山的记述。南诏蒙氏时,有个僧人从天竺来,名叫罗岷,曾经做歌舞表演,他的舞技很高,他踏舞的时候山石也跟随着起舞。后来死在此地,人们在石崖下建了祠堂。霁虹桥到平坡的路均在悬崖间,很是危险,不时有飞石坠落,过路的人受惊快跑,不知什么人便将其飞石命名为“催行石”。危险当顶,住还敢久留!徐霞客经过调查得知,所谓的催行石不过是石崖上的野兽踩踏抛落下来的罢了。下车,我在桥西的一间小屋前停下,开始查看从被小湾电站蓄水淹没的石刻,已经从往崖上移到了安全的高度。在高约30米,宽约25米的峭壁,镌刻着500年来骚人墨客、政商人士的真迹,最早的刻于明代中期,最晚的刻于民国后期。现存题刻计30余幅,除少部分因自然剥蚀或人为原因受损外,尚可辨认者有28幅。思想攀爬到了悬崖,供风阅人读,在这个荒寂之地,名家们找到各自叙事的角度,让笔锋与思想搭建了一个精神世界。在兰津古渡打鱼为生的郝姓男子告诉我,每年四至五月间,澜沧江水位下行时,还可以看到被淹没的石刻,他甚至翻起了手机,硬是找到他几年前拍下的原始石刻的情形。只是手机所拍,怎么看都只是一片模糊。是话采访水寨知名作家张洪波老师,谈到霁虹桥旧迹中著名的千年铁柱,张老师告诉我,至今还保留着遗物,但被搬移到了山上,新建了霁虹桥码头遗迹照旧样式做了保存。有人认为铁柱是上岸后攀扶使用,并非捆缚舟船或竹筏的渡江而用。因千年铁柱形似男性阴茎,故有人认为:是为让女性江神感觉害羞,不至过于靠近而避免江水冲垮堤坝而建,有着辟邪祛灾镇水患的功效。 五里,到了平坡铺,数十家人夹住罗眠山的东麓居住,下临澜沧江,到此处走的路还算平坦,所以用“平坡”来起名,从此地起便上登陡峻的坡路了。此时天色还可走路,但挑担的僧人再往前走很辛苦,便住下来。平坡村是古道越过澜沧江之后的第一个驿站,至今保留着一条由石头镶嵌的路,从这个只有几十户人家的村子中蜿蜒穿行,路面的石块上留下了一个个深浅不一的马蹄窝,仿佛一道道难以愈合的伤口,诉说着岁月的风声鹤唳与先人的艰难跋涉。遗憾的是,这里没有可以吃住的地方,要不然,便可以体验一下1639年3月28日夜宿的心情。现代的砖墙,不时能见城里飞来的广告,双胞猪饲料,太阳雨太阳能,港珠澳七日游,包过的考前培训招生,新农村建设弄起来的卫生间,淋病梅毒的卡片贴得五花八门。滇西农村的村头,一般都杵着几棵衰朽的老树,树下面常常是几位与老树一样沧桑的老人,平坡也一样,我停下车开始拍摄,就有几位老人问我是不是要做什么建设,他们不知道,大的建设早已绕开了这个商贾云集的码头。

从“天明,饭而行”到收脚,徐霞客走了很长的路,先后经过了旧炉塘、竹沥寨、狗街子、凤鸣桥、湾子村、江顶寺等地方,因为提前收脚,留给徐霞客记日记的时间,这一天徐霞客一共写了2330多字,不全是流水账式的记录,其中涉及澜沧江的考察与沿途村舍的体悟。写完日记,徐霞客再从竹箱里取出一系列志书,那是他非常忠诚的向导,解除了他诸多后顾之忧。是什么吸引徐霞客来到保山?这是很多人都有的疑问,有人认为,他的永昌之行是为拜访故人闪继迪;有人认为,他的腾越之行主要是为借道出游缅甸。对于徐霞客计划多年的滇西之行,有不少学者认为一定程度上是受到明代大才子杨慎的影响。徐霞客曾拜读过流放云南30多年的杨慎所撰写的《云南山川志》《滇载记》《边城记》等数部专著。杨慎(字用修,号升庵)是四川新都人,其父杨廷和,贵为首辅。但杨慎却没有通过这层关系谋取官职,而是依靠自己的勤学苦读,在24岁时高中状元。本来应该一帆风顺的仕途生涯,却因嘉靖皇帝登基后的“大礼议”事件戛然而止。由于得罪了皇帝,杨慎37岁被充军到了云南,于72岁逝世,他在云南整整待了35年。这样的遭际,也博得了徐霞客的同情,特别是当他读到杨慎“织铁悬梯飞步惊,独立缥缈青云平。腾蛇游雾瘴氛恶,孔雀饮江烟濑清。兰津南度哀牢国,蒲寨西连诸葛营。中原回首逾万里,怀古思归何限情。”诗作,顿觉自己眼中霁虹桥的险与奇都被他表达得够清楚了。 这是春天,高黎贡山还没有完全卸完积雪,但在澜沧江西岸的平坡,沿江袭来的风都带着炎热的肌理。躺在床上,徐霞客想的还是澜沧江的走向,他的游线里虽然有我生活的凤庆的模糊影子,却想不到澜沧江的走向竟然是三位普通的老百姓给他出具口头的明证。386年后的平坡,村落沿着丝绸古道两侧形成了良好的建筑风貌,幽深的街巷,将一栋栋建筑完美地串联在一起,形成了动态的时代发展脉络,看平坡,犹如品历史。徐霞客在平坡有没有吃到澜沧江里的鱼没有记录,但他对永昌府人看重时鱼却记得详实。“按永昌重时鱼。具鱼似鲭鱼状而甚肥,出此江,亦出此时。谓之时者,惟三月尽四月初一时耳,然是时江涨后已不能得。”永昌府人看重时鱼。这种鱼似鲭鱼的样子但非常肥,出产在这条江中,也出在这一季。把它称为时鱼的原因,是仅在三月末四月初一时之间出产罢了。不过此时江水上涨后已不能捕到。保山的徐粉早已等候在平坡,作为见面礼,他给我送了一本《徐霞客在永昌》。我们一边聊一边走在蕴藉着熟悉烟火色的村旁小路,随处可见的石槽与拴马桩,这是昔日马帮遗落的时光信物,尽管差不多淹没在蔓草与荆棘中,仍然能感受到当年马嘶风啸的情形。已无从考证徐霞客投宿的人家,借着一片茂林修竹,我们以茶代酒对饮,我知道,386年前的那个夜晚,掩卷沉思,徐霞客一定也是在默默独啜。平坡其实是一个缩影,再也没有能比这里更适合展现萍水相逢的地方了,或匆匆告别,而失之交臂;或相聚于此,赋诗说愁。不停变换的时代浪潮就像一只巨大的手,把一切都抹得干干净净,感谢徐霞客游记,每一粒文字都是穿越时空的方舟,无法复制其思想,却可以照抄照搬地重温,而行走徐霞客游线,便可以体味游驿的闲情雅趣,进而步入他的山河春秋。

次日,还不待天明,徐霞客便起来做饭。比他早的还只有屋前潺湲的小溪。这一起脚,就得走登天一样的云梯路,徐霞客一边走一边俯瞰着夹在谷低的澜沧江,他当然知道,两者之间的南辕北辙只是暂时的分离,还会在接下来的顺宁之行的途中再次遇见。走着走着,土山完后又变成石山,再走,石崖聂立夹峙,山路仿佛也被夹峙得喘不过气。“有水自峡中坠,”徐霞客用一个“坠”字,将挂在悬崖上的流水写得决绝与义无反顾。听闻水声如雷,徐霞客循声望去,但见千丈白练自天穹垂落,似九霄银龙挣脱玉帝的锁链,一头扎入人间。崖壁苍苔斑驳,万古岩层在飞瀑冲刷下现出刀劈斧削的棱角。水珠迸溅处,升腾起朦胧雾霭。三百多年前就有的用木栈道辅助着行人往上走了,只是曲折上登,非常陡峻。徐霞客不吝笔墨,详写小径两旁夹立的石崖,形容它像刀劈出来的样子。水捣着岩石流下去,石蹬紧靠石壁上登。更有夹谷中参天古木,屈曲的树枝悬在石瞪上,干枯的枝干却有绿色初漾,扎根的地方全无息壤,却长得与沃土上的植物丝毫不逊色。水声石色,使人心骨俱冷,也就感觉不到攀登跋涉的辛苦了。 上登二里,有座寺庵夹住道路,有道士居住在庵中,就是所谓的山达关了。一个普通的隘口,叩开了一卷自然与人文交织的画面,它既是地理界碑,也是步入水寨的关键节点。在这里,我遇到了被流量驱使的几个自媒体人,他们很年轻,走在自元朝以降便开始熙来攘往的古道,交谈中知道他们一大早就从平坡起脚,在这梯云路8000米的长度里,一步一步叩问历史。终于登到石峡的上方,徐霞客以为是山脊了,它以内仍然有条平坦的山峡,水流汩汩地由峡中流来,来到这里向东坠下石峡中,它的外侧非常险峻,它的里面十分平坦。登上那险峻之处,回头望去,东山之上,露出层层山峰,正东方近处的山峰,是来时的狗街子、沙木河释后面诸处的山脊,就是所谓的博南山丁当关了;东南方远处的山峰,是宝台山圆形穹隆的山顶。每次回望,徐霞客是在重温,因为接下来的晚间,他就要将其变成墨迹,成为穿越时空的文字。沿着山峡往西深入,坞底辟成田地,路顺着涧水北岸走。三里,向西穿出峡谷,就见那里面一圈平坦的洼地,下陷得如同城池,四面的山在它的上方回绕合拢,底部浑圆平整如像镜子,有良田数千亩,村庄房屋错落其间,鸡犬桑麻都有灵气。意料不到在这危崖绝壁之上,芙蓉花蒂似的山崖里边,又呈现出此等样的世界,这里是水寨。 “一里,透峡西出,则其内平洼一围,下坠如城,四山回合于其上,底圆整如镜,得良畴数千亩,村庐错落,鸡犬桑麻,俱有灵气。不意危崖绝蹬之上,芙蓉蒂里,又现此世界也,是为水寨。先是闻其名,余以为将越山而下,至是而知平洼中环,山顶之水,交注洼中,惟山达关一线坠空为水口,武陵桃源,王官盘谷,皆所不及矣。此当为入滇第一胜……” 读到这里,山岚雨露氤氲的水寨突然从梦中醒来,它派出万朵马樱花迎接着远方的来客,不经意泄露了比花朵还灿烂的美。武陵的桃源,王官的盘谷,算得上是中国隐者们终其一生的向往,然而,在徐霞客看来,水寨才是他心中的桃花源与梦中的盘谷,因此,徐霞客说是他入滇以来见到的第一胜景。其中,徐霞客之前听说过它的名字,我以为将要翻过山在山下,到此时才知是环绕在山中的平坦洼地,山顶的水,纵横交错流注在洼地中,只有山达关一线宽的地方坠空而下成为水口。可能因为是在路旁,人们反而不能察觉了,这是水寨不为更多外人知道的原因吧。沿着洼地东边稍向南上走,有房屋夹住道路,这是水寨铺。自秦汉置驿以来,水寨成了过客往来的集中驿站,历代繁华兴盛。而今的水寨铺的古道保留完好,街道两边仍然生活着一百多户人家。我先后采访了当地的老人,他们均系汉族,一口认定自己祖上来自南京应天府,明代初年迁来,屯边守铺,延传下来,至今已有20余代。想不到,几位老人的孙子又神使鬼差地跑到南京打工,只有年迈的老人们仍然守在水寨铺,过着鸡犬桑麻的日子。据史载,古道最早开辟于战国时期,汉代以后长期作为官方驿道予以经营。元明以后,古道被多次扩修铺设,官方并在山下的官坡村设立官厅铺舍,作为保山地方官府迎送朝廷和省府往来官员的主要接待馆站(见清《光绪永昌府志·卷十一·官署·公馆》)。之后各代,古道长期沿用不衰,至民国年间滇缅公路通车后改为民用,至今仍为当地村民上山耕种砍柴的主要通道。古道于 1984 年被公布为保山县(今隆阳区)文物保护单位。

水寨美,却没有留住徐霞客。算是匆匆过客,只有文字恪守着这一方秘境,供后人诗意地翻阅,而他当晚肯定到了永昌,只是接下来有十天日记丢失,也不好臆想他的水寨之行还有些什么发现。这一天,徐霞客在天井铺翻过山脊,再往西南的官坡与板桥抵达永昌。过山脊时,徐霞客频频回头,南面,东、南两面,山全在下方低伏着,在这里望东方的宝台山,知道澜沧江傍着它的南麓流去,南望澜沧江的西岸,群峰杂沓。敬山如敬人,是徐霞客对宝台山的最长情的告白,一生的行走,都心系山水,山水是他的宿命。徐霞客对水寨的喜欢上升到了一定的高度,那便是“此当为入滇第一胜”的评价。当然,这样的定义肯定得罪了许许多多接待过他的人,差不多走完了云南大部分有名山水,突然就冒出这样一句,连我也感到吃惊不小,因此也就接二连三去了数次水寨。在山达关,抚弄纤细窈窕的兰蕙瑶草,然后以徐霞客的视觉,看江顶寺,宝台山,与一条大江相顾无言地坐了一个下午。 作者简介:许文舟,中国作协会员、中国徐霞客研究会理事、临沧市作协副主席。

|