|

在当代中日文学版图上,吴民民与水上勉是两位截然不同却又有某些共通关怀的小说家。吴民民,出生于中国上海,留学日本早稻田大学并长期旅居日本。他既是报告文学作家也是小说家,善于书写跨国背景下的小人物命运。《欲望的地平线》(2008年)是他的代表性长篇小说之一,故事横跨中日两地,以一位身世坎坷的绝色女子梅月的人生经历为主线,描绘了祖孙两代母女的悲剧人生。作品深刻细腻地展示出现代社会中人性之贪婪与欲望如何被点燃,进而扭曲并扼杀人性。水上勉则是日本昭和时代的重要作家,曾少年出家当过禅寺侍者,后活跃于20世纪中叶至晚期的文坛。他1961年以《雁之寺》获直木奖,之后又创作了《越前竹人形》《金泽的雪》《良宽》等作品,多部被改编为电影或舞台剧。水上勉的小说以关注社会底层小人物著称,尤其擅长描写女性命运,并以融汇日本传统美感的抒情笔调(人称“水上调”)独树一帜。这两位作家分属不同文化语境与时代:吴民民身处世纪之交的中日跨文化场域,水上勉立足战后日本的本土社会。然而,他们都聚焦于边缘人物的悲剧命运,对人性与社会进行深刻拷问。本文拟从宗教性与社会性两个维度比较吴民民《欲望的地平线》与水上勉数部小说(《雁之寺》《越前竹人形》《金泽的雪》《良宽》)的异同,重点探讨两位作家笔下被边缘化的小人物(如妓女、工人、破落贵族、逃犯等)的书写,以及两者在文体风格与人物构造上的差异。通过比较,可以更清晰地理解两位作家如何在悲剧意识与人性探索上各展所长,并为文学注入怎样的意义。

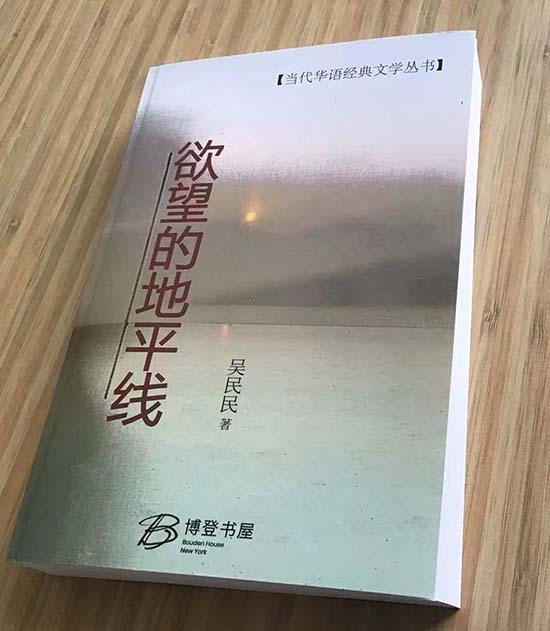

图为《欲望与宿命的悲歌》作者:吴民民

图为《欲望与宿命的悲歌》封面

宗教性维度的差异与共通 宗教性在两位作家的作品中扮演着重要却不同的角色。水上勉由于幼年在禅寺生活的经历,其创作深受佛教思想影响。他的作品中直接出现宗教场域与人物:《雁之寺》的故事就发生在京都郊外的孤峰庵,一座清幽的寺院。小说中的住持北见慈海虽身披袈裟,却是贪淫虚伪的僧人,整日沉溺女色并残酷虐待孤苦无依的小沙弥慈念。寺庙本应是清净之地,慈海的堕落反映出宗教背离教义的人性阴暗面,具有强烈的讽喻意味。最终,无法忍受羞辱的慈念手举屠刀将这位师父弑杀,随后远走他乡、不知所终。这一情节充满宿命悲剧色彩:佛门净地酿成血腥报应,仿佛因果循环般昭示着恶行招致恶果。值得注意的是,促使慈念举刀的深层动机在于扭曲的“恋母情结”——他一直将寄居寺中的丽子视作母亲,而眼见慈海霸占这位自己心目中的“圣母”且丽子一度对他诱引,慈念在巨大的心理冲击下奋起反抗。这一带有佛教意味的因果报应与深具弗洛伊德意味的潜意识欲望交织,使作品兼具宗教寓言与人性悲剧的双重意蕴。 相较而言,吴民民在《欲望的地平线》中并未直接描写出家人或宗教场景,但其作品同样蕴含着对宿命和超越性问题的思考。小说中的人物梅月身处20世纪后期的中日社会旋涡中,她和上一代女性都经历了常人难以承受的苦难与屈辱。虽然文本未必明言佛教思想,但两代人相似的悲剧命运很容易令人联想到一种宿命论:仿佛命运的业报在家族中代际相传,上一代女性的遭遇(可能包括战争创伤、贫困沦落等)投射到下一代身上,形成宿命般的循环。这种代际悲剧带有浓厚的宿命色彩,隐隐呼应东方文化中“因果报应”“报应不爽”的观念。此外,吴民民笔下人物在极端境遇中对救赎的渴求,也体现了一种近乎宗教性的探索。面对贪欲横流的社会,梅月一生中的转折和沉浮是否有一种更高层面的意义?小说通过展示欲望之害来拷问人性的堕落和救赎的可能。佛教认为“欲望乃万恶之源”,水上勉作品中的悲剧恰源自肉欲与执念(如慈海之淫欲导致毁灭),而吴民民小说题名即点出“欲望”二字,其对人性贪婪的描绘同样暗合了这一东方智慧:过盛的欲望只会引向毁灭。可以说,两位作家在宗教性维度上的共通点在于对欲望的警醒与对因果宿命的体认——前者通过寺院悲剧直观展现因欲生灾,后者以红颜多舛的命运隐喻宿命报应。 然而二者在宗教性的表达上也存在明显差异。水上勉直接借助佛教意象和禅宗思想来构筑作品的精神底色。他不但钟情于描写寺庙生活(如《雁之寺》),还撰写了历史题材的禅僧传记小说如《一休》《良宽》,塑造真正以出世修行追求解脱的宗教人物。这些作品获得谷崎润一郎奖、每日艺术奖等荣誉,足见水上勉对宗教主题之投入及文学成就。在他的小说中,经常可见佛教的宿命感与无常观,人物命运往往如草木枯荣、四季轮回一般带着不可违逆的悲凉。例如,他在散文中写道:“在阴暗处有一块不起眼的石头,翻开,地下一样有生物……它们在歌唱,在盼着春天”。这富有禅意的比喻体现了他对生命处境的洞察:即便在幽暗的角落,小小生灵也怀抱希望等待春天。这样的意象投射到小说中,就是对身处黑暗命运的底层人物寄予恻隐与期盼的一种宗教情怀——既悲悯众生之苦(慈悲心),又隐含对转机的期待。从叙事态度上看,水上勉往往以一种近乎旁观的克制笔触来处理悲剧,既不过度渲染也不直接说教,而是“以慈悲心而观众生之疾苦”,让悲剧氛围自然而生。这种笔法本身就带有东方宗教的冷静与慈悲。反观吴民民,他的宗教性更多体现在精神内核而非具体形象上。《欲望的地平线》中没有和尚或寺庙,但贯穿始终的是对人性善恶的拷问和灵魂救赎的思索。当人性之善被贪欲吞噬殆尽时,是否还有拯救的可能?吴民民并未给出现成答案,却通过梅月等人的遭遇展示出现代社会如同信仰真空——传统的宗教道德约束已经式微,资本和肉欲成为新“偶像”。在这样的环境中,人物往往找不到精神寄托,只能随波逐流甚至沉沦。这种对于信仰缺失的焦虑,本身就是一种现代的“宗教性”表现:对超越现实苦难的意义感到迷惘与追寻。简言之,水上勉的宗教性更外显具体,有寺院、僧人和佛理融入叙事,而吴民民的宗教性是内隐的,通过悲剧循环和对欲望的审视来触及宿命与救赎的母题。 社会性维度的边缘人物书写 无论宗教色彩如何,两位作家的创作立足点都深深扎根于社会底层,对被边缘化的小人物倾注了极大同情与关注。在社会性层面,他们都揭示了时代和社会对个人命运的塑造与毁灭力量,同时在具体描写上又各有侧重。 水上勉的作品几乎是一幅战后日本社会底层众生相。他本人出身贫苦,又曾做过和尚侍者,这种人生体验使他对社会底层人士有着天然的理解与怜悯。他笔下充满了底层女性和社会边缘人的形象。例如,《越前竹人形》(又译《越前竹偶》)中塑造了玉枝这样一位沦落风尘的女性。玉枝本是一个美丽如竹灵般的女子,却做过年长男人的情妇和妓女。在故事中,竹工艺师喜助因为在玉枝身上看到了亡母的影子,竟将父亲生前相好的妓女玉枝娶回家,待她如同母亲一般奉养。这样一段畸形又绝望的情感关系,将两个社会边缘人——一个是孤独怪癖的竹匠,一个是备受歧视的妓女——紧紧联系在一起。水上勉极富勇气地描写了他们的悲剧:玉枝最终惨遭奸商崎山的侮辱而怀孕,在经历欺骗和苦痛后含恨离世,喜助亦绝望自缢身亡。这结局展示了社会恶势力对弱者的残害(无良商人代表着金钱与欲望的压迫),同时也刻画了弱者在绝境中的毁灭性选择。类似地,在《雁之寺》中,丽子是一位32岁的风尘女子,作为画家情人寄人篱下,又在寺院中被迫周旋于老住持和少年小沙弥之间,其处境同样令人扼腕。丽子虽非正式妓女,但以情妇身份出现,实为社会所不容的边缘女性;她渴望依附宗教寻得安身之所,却反遭欲望与暴力的摆布。这些女性形象延续了日本文学中“青楼哀女”的传统,又融入了作者对底层女性悲剧命运的现代反思。水上勉以细腻笔触展现她们的尊严和不幸,寄寓了深刻的同情和愤懑:同情的是她们身为弱者的无奈,愤懑的是社会道德的虚伪与恶人横行无忌。 除了女性,水上勉也描绘了其他小人物的悲剧,如孤儿弃儿、残破的家庭等。《雁之寺》中的慈念原是女乞丐的遗孤,被养父母无力抚养而送入寺院。这样的身世让慈念从一开始就被社会抛弃,只能在佛门寄寓生存。他代表着无依无靠的流浪儿形象,呼应着战后大量战 orphan or abandoned children 的社会现实。再如破落贵族或武家后裔也是水上勉关注的对象之一:他晚年的小说《良宽》写江户时代大儒良宽出家的故事,良宽本人是武士家庭出身却选择遁入空门,某种程度上体现出对传统武士贵族没落的书写。同样《金泽的雪》据推测也包含对旧时代金泽城下武家、贵族后裔在新社会中境遇的描述(虽本篇未深入展开,但金泽作为传统文化之都,其旧家族在现代的凋敝可能是主题之一)。由此可见,水上勉对社会边缘人群的描绘是多样的,既有赤贫者、妓女,也涉及失势的贵族阶层和游荡他乡的逃亡者等。不论人物身份如何变化,其共同点在于都被时代的巨轮碾压,在社会底层挣扎求存。作者通过这些角色,批判了社会的不公与冷漠,揭露了权势者的罪恶(如寺庙中伪善的僧人、商场上无良的奸商),同时也折射出那个时代日本社会转型期的阵痛。 吴民民的《欲望的地平线》同样把目光投向了社会边缘的小人物,但其侧重点和表现手法与水上勉有所不同。首先,吴民民描绘的底层人物处在当代中日交织的社会环境下,这些人物不仅要面对本土社会的压迫,还要在跨文化的夹缝中求生。小说主人公梅月及其上一代女性所处的时代,从二战后一直跨越至21世纪初,包括中国的社会转型和日本的经济繁荣与泡沫破灭时期。在这样的背景下,我们可以推想作品涉及的人物类型非常丰富:有在战乱和政治运动中沦为弱者的女性(比如可能暗含慰安妇或战后被抛弃的妓女形象)、有为生活所迫出卖身体或劳力的底层劳动者(如城市里的工厂女工或偷渡到日本的非法劳工)、也可能有背井离乡的逃犯式人物(例如卷入犯罪或走投无路而逃亡海外的中国人)。这些角色虽未必一一在小说中具象出现,但从梅月一生“坎坷”的经历及家族两代惨剧可以窥见一斑:梅月之美貌与苦难交织,她也许曾被有权势者玩弄、被贫穷所逼卖身,甚至可能与黑社会、地下生存有关联(吴民民另一作品《世纪末的挽钟》即涉及中日美菲黑帮夺宝,刻画了各色亡命之徒的贪欲)。可以肯定的是,《欲望的地平线》着力呈现了现代都市和跨国环境中底层人物的悲剧。这些人物包括被物质欲望裹挟的男女(为了金钱不择手段者,与被迫出卖尊严者),也包括时代洪流下失落的一代。吴民民尤其关注女性命运:祖孙两代皆为女性的设定意味着他要揭示女性如何在父权制和资本欲望交织的社会中反复成为牺牲品。从梅月身上,我们可能看到一个在男性和社会贪欲投射下支离破碎的人生:她的美貌使她成为欲望的载体,他人的贪婪和占有欲令她饱受创伤;而她自己在苦难中或许也一度以色相或欺骗求生(这从小说题目“欲望”即可推断),最终难逃悲剧收场。吴民民对这类边缘女性的描写,与水上勉的哀怜底层女性有异曲同工之妙,都表现出深切的悲悯。然而,吴民民笔下的社会环境更为当代和多元:除了性别压迫,还有阶级剥削、跨国移民的身份困境,甚至东方人与西方世界碰撞的巨大落差。这些都使得他笔下小人物的悲剧带上一层全球化时代的社会批判意味。换言之,水上勉笔下的悲剧更多发生在封闭的日本乡土社会内部(寺院、村镇、老城),而吴民民的悲剧则横跨国界,昭示出现代资本和欲望帝国版图下人性的失落。 尽管背景不同,两位作家在社会性维度上的共同之处在于:强烈的底层关怀和对社会不公的批判。他们都选择了妓女、弃儿、穷人、没落者、逃亡者这些“小人物”作为书写对象,透过个人的不幸映射出更广阔的社会图景。在这些作品中,个人命运从来不是孤立的巧合,而是与时代潮流和社会结构紧密相连。水上勉通过细致的地方风俗描写和人情冷暖,揭露传统社会中的腐败与伪善(例如和尚的堕落、商人的贪婪),同时也歌颂了底层人物在绝境中的某种尊严与纯真(如慈念对“母亲”般的情感执着、喜助对玉枝近乎圣洁的爱)。吴民民则通过跨国视野揭示当代社会新的矛盾:贫富悬殊、道德失范以及人在异乡的漂泊无依。当中国的社会转型遇上日本的资本社会,梅月这样的小人物被碾压得更加无力。她的悲剧既是个人的不幸,也是两个社会交汇处底层群体的普遍写照。总的来说,在社会性维度上,两位作家都以悲天悯人的情怀关注着被遗忘的角落:一个在昭和日本的庙宇与乡野中,为乞儿和妓女立传;一个在全球化时代的中日之间,为流落他乡、饱受欲望漩涡折磨的灵魂发声。 文体风格与叙述视角差异 除了题材和主题,两位作家在文体风格和叙述视角上也展现出迥然不同的艺术个性。这些差异部分源于中日文学传统和个人经历,部分则服务于他们各自作品的内容需要。 叙述结构与视角方面,吴民民的《欲望的地平线》属于典型的家族叙事与跨国叙事融合的结构。小说涵盖祖孙两代人的故事,时间跨度长,空间维度跨越中国与日本,这决定了作品必须采用全知全能式的第三人称叙述来梳理纷繁的情节。吴民民以旁观者的视角游走于不同时空,既讲述上一代人在特定历史背景下(比如战乱年代或社会动荡时期)的遭遇,又描绘下一代在现代都市中的沉浮。这种多线索、多地点的叙事考验着作家的掌控力,但也使小说具有史诗般的广度。可以想见,文本可能在中国的乡土与都市、日本的异国社会之间来回切换,透过不同角色的命运交织呈现出家族历史的宏大画卷。在视角运用上,吴民民或许交替采用人物视角与全知视角:当聚焦梅月个人内心时,叙述可能深入其心理活动,带有一定的主观色彩;而在交待时代背景或描摹社会风貌时,则切换为上帝视角进行客观陈述。这种视角灵活性使他得以既描绘个人的细微情感,又展现群体的命运走向。在文体上,吴民民的语言风格可能偏向纪实性与戏剧性兼备——这与他撰写报告文学和从事影视编导工作的背景有关。他的文字叙事应该是流畅而富有画面感的,注重情节张力和戏剧冲突的打造。同时,他也不乏对人物心理和环境细节的刻画,力图使读者“身临其境”地感受人物所处的时代洪流。例如,在写到人物面对诱惑或苦难的瞬间时,他可能会展开细腻的心理描写;而涉及历史事件或社会场景时,又会有大段写实性的场景描绘。这种风格使《欲望的地平线》具备了一种通俗易读的深刻:情节起伏吸引读者,但底蕴又是对人性和社会的严肃思考。 反观水上勉,他的叙事更倾向于私小说式的内敛与地方叙事的专注。所谓“私小说”,是日本文学中特有的以自我经历和内心为素材、往往采用第一人称或密闭视角的小说形式。水上勉虽未必直接以第一人称叙述这些故事,但他常常将叙事视角紧贴主人公的所见所感,以一种近距离却隐含作者身影的方式展开故事。例如,《雁之寺》的故事基本随慈念的经历推进,我们看到的是小和尚眼中的寺院冷暖和人心善恶;作者虽用第三人称叙事,但大量篇幅描写慈念的感受和观察,让读者仿佛与慈念一道经历恐惧、屈辱和绝望。这种贴近人物内心的视角处理,让作品带上几分半自传或见证色彩——正如慈念出身贫寒寄人篱下的遭遇,其实投射了水上勉幼年卖身为寺院侍者的个人经历。这种将自身生命体验融入虚构人物的做法,正是私小说精神的体现:作家借小人物之眼,倾注自己的生命记忆与情感体验,使小说呈现出真切的自我表达意味。此外,水上勉的故事背景通常局限在特定地方,一座庙、一处村庄或一座古城,如《越前竹人形》就完全集中在福井县越前地区的竹林乡野,《金泽的雪》大抵锁定在石川县金泽市的老城街巷。这种地方风土描写使作品具有浓郁的地域色彩:读者可以清晰地感受到越前竹林的幽篁竹影、金泽冬日的大雪纷飞、京都寺庙的钟声与飞雁图。这些细节描写不仅营造出诗意的氛围,也为人物活动提供了真实的社会文化场域。通过地方性,水上勉巧妙地将个人悲剧镶嵌在日本传统社会的纹理中,增加了故事的厚度和可信度。文体上,水上勉的语言以朴素见长,同时蕴含抒情韵味。他很少采用大起大落的情节和夸张的修辞,而是以不动声色的笔调缓缓道出故事,让压抑的情感在字里行间逐渐累积,从而在结局时迸发出强烈的悲剧震撼。这种风格在前文提到的“水上调”中有所体现——质朴、哀婉、富有节制却余味悠长。相较之下,吴民民的文笔可能更明快直接一些,他所处的时代和读者群也决定了需要以较现代、大众化的叙事来吸引注意。因此,在吴民民的小说里,我们或许能读到更多对白和戏剧冲突,而在水上勉这里,我们读到的则是更多静默的描写和内心的独白。 值得注意的是,两位作家在悲剧氛围的营造上也存在区别。吴民民由于关注当代现实问题,他的叙事语调中可能夹带着明显的批判性和警示意味。当他描绘社会底层苦难时,也许会通过叙述者或角色之口发出对于权贵贪婪、道德沉沦的慨叹与讽刺。这使他的作品带有某种报告文学式的批判锋芒,读者能感受到作者立场的鲜明。而水上勉则更倾向于含蓄的悲剧意识营造。在《雁之寺》中,他没有直接评判慈海的恶行,而是冷静地呈现事实,由人物行动本身去揭示善恶;整部小说“无一不笼罩着一丝悲哀的情绪”,却又如同作者站在一旁默默凝视,使读者自己体味那逐渐堆积的悲凉。这种处理方式让作品的悲剧色彩更加持久悠远,仿佛余音绕梁。而吴民民的悲剧则更凌厉直白,恰似在时代的地平线上拉响警钟:人性的贪婪如果不受遏制,悲剧将一再重演。 用悲剧之笔写出边缘人物的欲望与宿命 通过上述比较可以发现,吴民民与水上勉虽身处不同的文化语境和时代背景,但他们的作品在悲剧意识和人性探索上具有相通之处,又各自呈现出独特的风貌。共同而言,两位作家都以浓厚的悲剧意识书写着社会底层的小人物,将个人的不幸与宿命感融入广阔的社会图景之中。他们深切体认到人生而不平等,弱小者往往背负难以抗拒的命运,但正是通过描写这些悲剧,作品得以揭示人性的幽微和尊严。无论是梅月祖孙两代在贪欲横流的现代社会中沉浮挣扎、抑或慈念和喜助等人在传统纲常中抗争绝望,我们都能从中感受到作者对人性善恶的追问:当欲望与权力将个人逼入绝境,人性中是否仍有闪光之处?两位作家给出的答案既悲观又深刻。吴民民揭示出在现代物质社会,欲望可以吞噬一切美好的品性,但他通过描写梅月等人的挣扎,凸显出人性的韧性以及对爱与尊严的不懈追求——哪怕这种追求往往无果而终,也是对泯灭人性的强烈抗议。水上勉则以更为隐忍的方式展现人性的两面:既有慈海、崎山那样被欲念腐蚀的恶人,也有慈念、丽子、喜助那样在黑暗中仍保有真情和纯真的可怜人。当悲剧降临时,水上勉让人物以决绝的方式(弑师、殉情、自尽)结束痛苦,这些极端结局本身就是对现实残酷的强烈控诉。 在宗教性方面,吴民民和水上勉分别从不同角度触及了人生的终极问题:前者通过欲望引发的毁灭来拷问现代人失落的精神信仰,后者则借助佛教意蕴来表现因果报应和悲天悯人的情怀。两者都强调了宿命的力量——吴民民笔下是时代和欲望织就的宿命,水上勉笔下则既有社会之网也是业力循环使然。同时,他们对救赎的态度也隐含在悲剧中:吴民民或许寄希望于人们从惨痛教训中省悟人性之恶,从而寻回道德与良知这一世俗版的“救赎”;水上勉则将救赎寄托在佛教的慈悲与觉悟上,尽管他的故事少有圆满,但他在冷峻叙事下流露的恻隐之心本身即是一种精神的超越。 在社会性方面,两位作家都把个人悲剧放在社会批判的框架下。吴民民通过跨国、跨世代的悲剧说明:无论时代如何变迁,弱者始终面临被剥削和牺牲的危险,人性的贪婪和社会的不公是悲剧反复上演的根源。水上勉则聚焦日本传统社会内部,揭露旧有伦理和权力结构对个人的压迫,那些隐于寺院和市井之中的罪恶往往更加发人深省。如果说吴民民的作品具有一种现代启示录式的警世意味,那么水上勉的小说更像一曲挽歌,缓缓倾诉着对逝去生命和时代的哀悼。两者在表现悲剧人物时也各具特点:吴民民笔下的边缘人背后往往有着复杂的社会历史原因(殖民、战争、移民、资本等),他试图提供一种宏大的因果链来解释个人不幸;水上勉则更关注悲剧发生的直接人伦关系(父子、师徒、主仆、情人等)和环境影响,以点带面地反映社会问题。 从文学意义上看,吴民民和水上勉的比较为我们提供了跨文化视野下悲剧文学的两种典范。一方面,吴民民将中国当代文学的批判现实主义传统与跨国题材相结合,拓展了文学表现的空间。他的《欲望的地平线》等作品让读者思考在全球化浪潮中,人性与道德如何坚守,民族创伤如何愈合,具有重要的启示意义。另一方面,水上勉承续了日本文学对人性幽暗与同情的细腻书写,以质朴悠远的文风赋予底层人物以永恒的生命力。他笔下的悲剧具有强烈的东方美学风格和哲理意蕴,在国际文学中自成一格。两位作家都以他们的方式深化了文学对人性与社会的思索:吴民民让我们在直面欲望和苦难时警觉现代性的迷失,而水上勉则教我们以悲悯之心俯视人间冷暖。正如那块“阴暗处的石头”下依然歌唱的虫豸,无论多么渺小卑微的生命,都有其盼望春天的权利;吴民民和水上勉用各自的悲剧之笔写出边缘人物的心声,用文学的炬火折射幽暗人性中的一抹微光。

|