|

安童作为太师、忠武王木华黎的四世孙,自十八岁被选拔任用,在相位前后二十年。“视事之初,励精图治,除前日苛政,代以宽平,抑奢淫,薄税敛,举贤任能,常若不及。如丞相史天泽,左丞许衡、姚枢,参政商挺,皆引置左右,同辅朝政。由是至元之初,朝廷无事,民物日以繁息,仓廪之积,盈衍于外,海内翕然,号为极治。”元世祖忽必烈因此感慨地说:“安童在,朕得高枕而卧,无所事矣。”(苏天爵《国朝名臣事略》)

安童的事迹,苏天爵的《国朝名臣事略》卷第一《丞相东平忠宪王》,就是安童的传记;宋濂等人所撰的《元史》列传第十三《安童列传》,将安童和其他名臣共列一卷;柯劭忞所著《新元史》列传第十六《木华黎》(上)中,也附有安童的传记。本文即以苏天爵《国朝名臣事略》为本,参酌以另外两部传记,对安童的事迹做一梳理。 安童生于1248年,高祖木华黎,曾祖父孛鲁,祖父塔思,父亲霸突鲁,母亲弘吉剌氏,为元世祖忽必烈察必皇后之姊。至元二年,安童由值宿宫禁、担任警卫的官职而拜为中书右丞相。十二年,随从皇子巡视边疆。二十一年,返还朝中,再拜为中书右丞相。二十六年,罢相。三十年,去世,享年四十九岁。 1259 年,安童之父霸突鲁率领蒙古大军随从忽必烈攻宋。宪宗蒙哥大汗死于钓鱼城下,忽必烈得报阿里不哥正在密谋争夺汗位,就急忙从鄂州前线北还,留下霸突鲁总领军务,与从云南北上的兀良合台军会合,这支军队遂成为忽必烈与阿里不哥争位的基本力量。在此之前,忽必烈曾与霸突鲁讨论过形势之地,霸突鲁建议选择燕京作为国都,可见他早就有立国中原汉地的见识。不久,霸突鲁死于军中。 忽必烈即位后,追录元勋,安童作为勋臣之后,即蒙召入,拜为宿卫官,职位在百官之上,当时年仅13 岁。

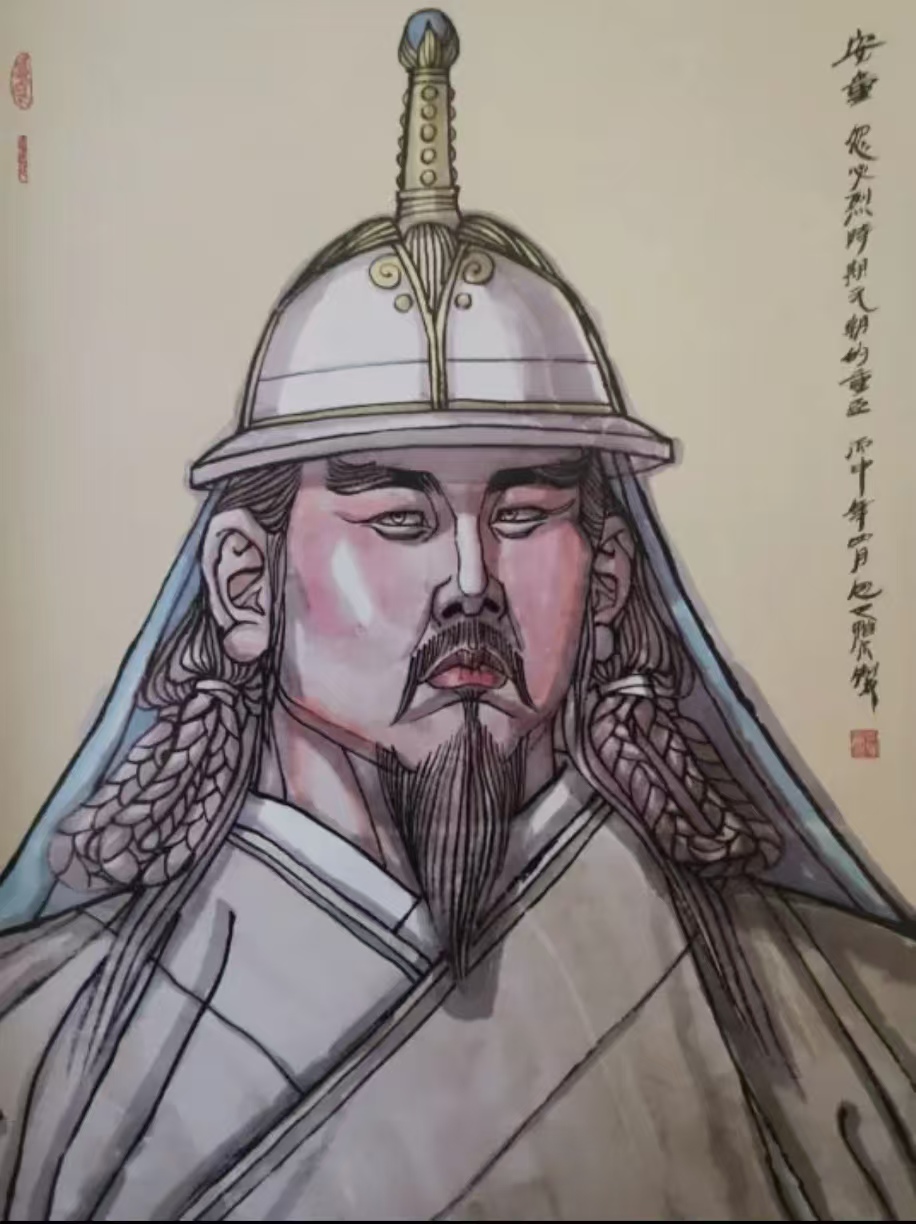

安童画像 少年拜相 气度不凡 安童之母太夫人帖木伦是世祖忽必烈察必皇后之姊,由于这层姻亲关系,可以很方便地出入宫室。有一天,世祖忽必烈向她询问安童的情况,夫人回答说:“安童年然虽幼,但有着宰相的器度。”忽必烈说:“怎么可以知道呢?”夫人说:“每次退朝后,他都与前辈老成大臣谈论,未尝亲近过一个少年轻浮子弟,以此可知。”忽必烈听后默不做声。 中统四年(1263),阿里不哥与忽必烈争夺帝位的战事被平定,其部下千余人被俘虏,如何处置这些人,忽必烈犹豫不决,当时,正好安童侍立在旁边,就问安童:“朕想把此辈全部置于死地,如何?”安童时年十六岁,回答说:“这些人也是各为其主。陛下刚刚平定大乱,就以私人恩怨杀人,这样做,如何感怀那些尚未降附之辈?”忽必烈十分惊异:“爱卿年少,如何能够说出此等言语?卿意正好与朕意符合。”从此,大为器重。 至元二年(1265)秋八月,忽必烈下诏:“安童可任光禄大夫、中书右丞相,增加食邑至四千户。”安童推辞说:“当今虽然三方稍定,但江南之地尚未纳款降附。臣年纪轻轻,就承担如此重任,深恐四方有轻视朝廷之心。”忽必烈被他的谦逊深为感动,动情地说:“朕经过深思熟虑了,爱卿不要推辞。”这年冬十月,忽必烈召请儒臣许衡到了京师。又过了两月,中书省传旨,命令许衡入中书省议事,但许衡以疾病为由推辞。安童平素就听闻过许衡的品德气节,就前往许衡下榻的行馆拜访。和他相谈得十分投机。回来后,还念念不忘好几天。这年安童才18岁。 至元三年(1266),忽必烈特召许衡入宫,对他说:“安童尚在幼年,没有经过历练,少不更事,请爱卿精心辅导他。你有良策,先告知安童,然后让他转达于我,我再选择定夺。”许衡对答说:“安童天性聪颖而且悟性极高,且有主见,以古人言语告诉他,他立刻就能全部领会理解,臣不敢不倾尽浅见。但深恐其中有人离间,这就很难办了;外面的势力一旦纳入其中,也就很难施行。况且臣进入中书省的时间很短,所见到的情况大致如此。” 至元四年(1267)春三月,安童上奏说:“凡是内外官员,都应当委任一两位老成之人,比如姚枢等人,可入中书省议事。”忽必烈说:“这些人虽然赋闲,但应当得到优养,可以让他们进入中书省议事。” 至元五年(1268),朝中一些大臣秘密商议,想设立尚书省,而且以阿合马总领省中事务,于是,先上奏说,安童应当进封为三公。此举名义上是给予安童高位,而实际上是剥夺了安童的事权。忽必烈下诏让各位儒臣商议,枢密商挺首先提出意见说:“安童是国家柱石,这样做,其实是给予虚名而剥夺其实权,很不可行。”众臣认为说得正确,此事才没有进行。

元世祖忽必烈 国家法度 应遵常制 但世祖急于解决财政用度的窘迫,自王文统被诛后,即委任阿合马掌管财政税赋;后来,又拜为中书平章政事,兼领制国用使司。 至元七年(1270),朝廷还是设立了尚书省,以阿合马为尚书平章,言无不从。阿合马凭恃世祖信任,凡事直接奏闻,不通过安童,又擢用私人,不由部拟,不咨中书。 这年夏四月,安童上奏说:“臣近来说过:‘尚书省、枢密院所上奏章,应当遵照日常制度,但凡国家的宏纲大务,应当经由臣等议定,然后再上奏陛下’,而且,陛下也下旨允可。可是,如今尚书省的一切事务,径自送达上闻,似乎违背了此前旨意。”忽必烈说:“可能是阿合马受到朕信任的缘故,才擅自上奏。不与爱卿商议,这是他的不是。朕今日敕命,就依照爱卿所言。” 至元八年(1271),陕西行省长官也速迭儿建言说:“近来由于饥馑的缘故,盗贼滋生,日益增多,如果不公开杀掉一两个,则无以显示惩罚。”敕命中书省详细商议。安童上奏说:“不管偷窃还是盗贼,都一概处死,恐怕不太妥当;即使罪行严重,应当判死罪的,也应当按照旧例上报待决。”朝廷听从了他的建议。 至元十年(1273),安童上奏说,请求以玉册玉宝上皇后弘吉烈氏,以玉册金宝,册立燕王真金为皇太子,兼领中书令,判枢密院事。 中书省上奏了被判为死刑的五十名囚犯的罪状,安童说:“臣等审阅核实了他们的罪状,发现其中有十三人是因为相互斗殴而致杀人的,其余的都没有疑问。”忽必烈说:“这十三人可以免去死罪,让他们从军效力,其余的再三审问后再上奏审核。” 弹劾权奸 巡行边疆 至元十一年(1274),安童上奏了阿合马危害国家,残害民众的几件事情,还指出四部及大都路总管府的官员都用非所材,请求裁汰另选。朝廷采纳了他的建议。至元十二年(1275),敕命安童总领行中书省兼枢密院事,随从皇子北平王那木罕巡行边疆。 至元十三年,随从那木罕戍边的宪宗蒙哥大汗之子昔里吉发动叛乱,劫持了那木罕和安童,将安童送到海都处拘禁。海都对拖雷家族的内争采取观望态度,颇优待安童,授以官职,直到至元二十年才遣还。就这样,安童在边关达十年之久。 至元二十一年(1284)春三月,北平王那木罕还朝,安童随后也被遣还,待罪于南阙之下。忽必烈立即召见他,并慰劳说:“爱卿在外辛苦劳累了。”安童顿首谢罪说:“臣奉命出使没有功绩,有辱圣德。”当晚,忽必烈挽留安童在卧室内,和他一直谈话到四更鼓响才罢。这年冬天的十一月,丞相和礼霍孙罢职,安童再次拜为右丞相,加金紫光禄大夫,并诏告天下。

安童主张国家法度,应遵常制 二次拜相 再振朝纲

至元二十二年(1285),监察御史陈天祥弹劾右丞卢世荣,大意为:“人人都怀念至元初年的清明政治,至今不忘。去年春天,丞相安童自边疆返还,天下听闻,家家互相庆贺,都期望他再次担当丞相之责,重振朝纲,盼望国家能够得到良好治理,可以立马等待。十一月二十八日,丞相果然承领皇上恩命,再次受领中书省,无论贵贱老幼,喜动京师。如今,丞相作为国家名贤,时政安定与否,民心安与不安,都系于丞相的用与不用之间。又如玉昔帖木儿大夫、伯颜丞相,都是天下人所敬仰,海内之所共同依靠者。朝廷应当高度信任这三位名相,事无大小,必须听决于他们而后施行,不要使其他人从中阻挠;三相博采众议,在朝廷内外和功臣耆旧之中,选择几位平素声望卓著者,以及众所推尊者,作为三相的参赞,那么,天下之人就能够施展才能,发挥作用,能者各得尽其能,善者皆得行其善,这才是培植天下之大本,治理天下之大策。当今能够使国家得到有效治理的方法,莫过于此。何必任用那些专门以苛税聚敛财物之人,依靠他们治理国家呢!”这一年,卢世荣的恶行劣迹败露。忽必烈下诏,让安童与各位儒臣条陈卢世荣所做的种种非法之事,然后将其全部罢除。 至元二十三年(1286)夏四月,中书省罗列上奏将要拟任的漕司(即漕运司,管理催征税赋、出纳钱粮、办理上供以及漕运等事的官署)官员的姓名,忽必烈对安童说:“比如平章、右丞等职务,朕当亲自遴选他们,其余的人选都是爱卿等人的职责范围。”安童上奏说:“臣近来体察圣意,陛下是想依靠近侍中的几个人作为耳目。如今,臣以鄙陋之身承担重要使命,有人所行非法之事,必须将其举报上奏,至于罪行轻重,惟请圣上裁处。当今,陛下身边的近臣瞅准时机,援引一些很不正当的理由,说某人应当居于某一官位,某人应当担任某一职务,而且以其签署上奏的条目,交付中书施行。臣以为,铨选官员的办法,自古就有定制,其中没有先例的,臣曾经坚决驳回,不予施行。臣担心,这样做,势必有人会在圣上面前中伤微臣,请陛下详察。”忽必烈说:“爱卿所言极是。今后如果有此类事情,将不会施行;如果有妄自上奏者,你即可入宫告诉朕。” 当初,李昶作为吏部尚书,历来受到宰相的尊重。但凡朝会集中议事,必须延请他坐在上座,倾听他的言论。后来,制置司衙门对此很有异议,李昶遂谢病而去。至此,安童上奏,请重新徵召李昶,但没有应召。安童再次上奏,朝廷赐给李昶良田千亩。 力不回天 再度罢相 蒙古宗室亲王乃颜反叛,忽必烈亲自率军平定了叛乱。其他宗室因此受牵连而遭到处分,敕命安童按察审问,大多数人得到平反。一天退朝后,安童从左掖门出宫,宗室中各位免于死罪者争相向前迎接拜谢,甚至有亲手执辔扶安童上马者,但安童却毅然不顾。有人想借此离间,就乘机对皇上说:“宗室虽然有罪,但都是太祖子孙,更是陛下同辈兄弟,丞相虽然尊荣,但也是人臣,为什么如此悖礼傲慢!”忽必烈思索了很久说:“你们这些人确实是小人,不知道安童所作所为的深意。安童是故意羞辱他们,使他们尽快改过从善。” 至元二十四年(1286),忽必烈决意设立尚书省,安童上奏说:“臣虽然竭尽全力,但不能回天。不过,我还是请求不要重用桑哥,应重新选用其他贤能之人,这样也许不至于虐民误国。”但忽必烈不听。 李谦在《野斋李公文集》有这样一段记载: 先是,皇子北安王曾经派遣特使,持香烛祭祀山川之神。当时,桑哥担任功德使一职,特使和参政吕合剌以北安王的命令晓谕地方,当地驿馆按照规定接待了北安王。此后,桑哥正在尚书省主事,所忌惮的唯有丞相安童,准备乘机陷害他,就诬告说,北安王以皇子身份,僭越礼仪祭拜山川之神,安童明明知道此事而不上奏,并且说吕合剌可以作为证人。世祖召来吕合剌询问,吕合剌回答说:“当时桑哥主持祠堂祭祀,北安王使者确实同臣一起,前往驿馆传命,安童不知道这回事。”桑哥这才无言以对。 至元二十五年(1287),安童看到天下重大事务全部归入尚书省,就多次上交中书大印,但朝廷不予准许。第二年,安童被罢免中书省职务,仅执掌京城禁卫。

阿合马作为忽必烈时期的重臣,为蒙元帝国的财政税赋做出了积极贡献,但在史籍中却以负面形象出现

丰功伟业 昭然天下 至元三十年(1293)正月十九日,安童因为疾病而去世于京师乐安里宅第。等到出殡之时,连续三日树上霜雪雾露凝结成冰。世祖听闻后非常震惊,哀悼说:“人言丞相有病,朕还不肯相信,如今果然如此,这是上天丧我贤良的辅弼大臣啊!”诏命大臣监护丧事。 安童在十八岁时即得到朝廷选拔任用,在相位前后二十年,视事之初,励精图治,罢除前日苛政,代之以宽平之策,抑制奢侈淫逸,减轻税敛,举贤任能,平常人多有不及。如丞相史天泽,左丞许衡、姚枢,参政商挺,都吸纳到身边,共同辅理朝政。因此,至元之初,朝廷无事,人民得到休养生息,国家财富也日益积累,仓廪之积,多有盈余,海内翕然,号称为极治。忽必烈嘉奖他,曾经说:“只要安童在,朕可以高枕而卧,无所事事。” 安童天性厚道,为人持重,他人难以揣测。每当国事艰难之时,国家处于安全和危险、耻辱和光荣之际,他都能守正不移,恬然自处。在退朝之后的余暇时间,他即延请各位儒士,讲论道义,孜孜忘倦。但凡圣君贤臣之事,义夫孝子之行,善行应当劝勉,恶行应当惩戒,甚至历朝历代治乱成败的原因,有关死生忧乐的学说,他都无不全面仔细地进行深究,二十年来未尝一天松懈。他所居住的房屋,却朴素简陋,除了厅堂和厨房之外,其余的再没有建造。有人请他营造一下东西两厢的房子,但他却说:“房屋可以遮蔽风雨就满足了。我听说有人辛辛苦苦地置买良田广宅,最终都资助了不肖子孙的用度,这样的事我不做。” 安童继承了其先祖木华黎之后的历代勋业,怀抱着无与伦比的大德,恰逢世祖统一天下的初期,正好遇到可以建功立业的圣明盛世。他的天赋和气度在少年时就表现出来,其良谋得到尽力施展,使远人得到徵用,近臣得到礼遇,广询博采,博学鸿儒献其所才,智谋之士竭其所智,国家治理教化自然迈上正轨,民风民俗也日益淳朴浓厚。至元初期的政治,一点也不亚于汉文帝之时。这使他得以施展才能,专心治理,人们所期待的天下安宁,所收到的治理效果,能够大书特书的,其实远远不至于这些。然而房玄龄,杜如晦,其显赫的功绩得到流传,他们以其治理功业和累世之德,成为有唐一代宗臣。比如安童,有榜样树立在前,他只是后来的继承者,论相归贤,固然应当称之为首,确实是古人所称谓的社稷之臣。嗟夫!其开始出道是谁之所为?其再次罢相又是谁之所使?议政者不能不归罪于阿合马、桑哥二人。这两个罪魁,与之并立的还有谁呢?这样来说,安童作为良相,远离朝纲,也是很适宜的举措。世间自有公道,正如青天白日,云烟有时会将其蒙蔽,但真风元气,可将其荡涤斡旋,最终会使之恢复清明,这样的结果可以踮起脚来,翘首以盼,安童之丰功伟业,昭然天下,正如同此理。

|