|

惊悉北京人民艺术剧院著名导演顾威老师仙逝,特以此文表达对顾威先生的怀念! 北京人民艺术剧院著名导演顾威先生是令记者特别钦佩与十分敬重的一位大导演,当年我对他的一次专访至今令我记忆犹新,如今再次回顾起来依然让我十分难忘。

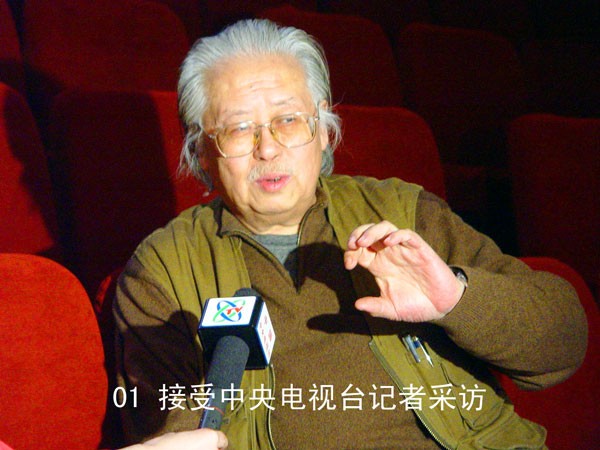

顾威导演接受采访(摄影:冯赣勇) 记得那次是为纪念中国话剧百年诞辰,北京人民艺术剧院新排老舍先生的名著《骆驼祥子》正在紧张的排练中。为了了解此剧排演的相关情况,2007年3月19日,我亲临北京人艺排练场,对担纲此剧新排的著名导演顾威先生,围绕着话剧《骆驼祥子》的话题进行了一次专访。

不是复排也不是重排而是新排

记得那次与顾威导演刚一见面,他就以幽默的开场白对我说:在话剧界里我是保守的、僵化的、不够时尚的导演。实际我是现实主义的,坚持传统观念。我认为戏剧首先是要塑造人物,这一点就跟现在有些戏剧工作者的看法就不一样。娱乐戏剧我们不去谈她,不好去纠正或批评别人。有的是为了逗乐,为了商业赚钱和票房。至于剧中的人物能不能保留下来,或传承下来就不去考虑。所谓主流戏剧,现在也是有这样一个问题。只能是说我自己坚持一些属于正常或正确的东西。对这次新排《骆驼祥子》话剧,有些记者一采访就问:“有什么新突破?有什么新创造?”甚至直截了当地问:“您有什么新花样儿?”我回答说:提不到什么新花样,应该说与时俱进的。如这次排《骆驼祥子》话剧的原则,是梅阡老师改的剧本基本不动,我是比较满意这个改编的剧本。

骆驼祥子排练现场(摄影:冯赣勇) 应该说小说改编成话剧,成功的不是很多。如曹禺先生的《家》是成功的。梅阡老师的《骆驼祥子》是成功的。如跟小说对比,就会发现他完全是从戏剧的思路来考虑(创作)的。那是写小说的思路,架构的方式,思索的线路,跟戏剧是不一样的。戏剧是要展现在舞台上,用有限的时间把人物雕塑出来。所以说,我认为梅阡老师改编的这个本子是了不得的。

如说剧本一点不动吗?那不见得。梅阡老师是天津人,他长时间生活在北京,但在老舍先生小说改编后的话剧本里,舞台用词还不够老北京。因此在这点上我们做了一些补充。比如说,他写的“难道”,我们给改成了“难不成”,这是老北京的话,当时半农村状态的北京西北角底层人们的话语。

骆驼祥子排练现场(摄影:冯赣勇) 那个年代极左思潮的历史背景,这也是梅阡老师不能左右的。听说当时有人提出要求要加“红线”,于是他就在车夫小顺子身上涂了点“红颜色儿”。如说让小顺子对刘四爷带有阶级色彩的一种反抗,然后早早地不拉车进了铁厂,成了一名产业工人,并对祥子也产生了一定的影响。祥子也说出了“将来我们也会有好日子过得……”,这次我们都把它删掉了。其实小顺子这个人物的解释,就是一个嘎小伙子。

祥子不过是进城才三年的一个农民

为什么说与时俱进呢?在当时,北京人艺演《骆驼祥子》,包括梅阡老师在修改剧本的时候,都没考虑用旋转台。频繁地开幕关幕换景,那时都是实景换起来十分麻烦。我们这次用旋转台,并增加了人和车厂院子的堂景。原来限于条件很多话剧都是这样。这次通过旋转台,我们解决了这些问题,将剧中人物的关系事件放在了合适的景别中。比如表现虎妞假怀孕到曹先生府宅找祥子这场戏,当时祥子在曹家拉包月,他们两人这事儿不可能在人家宅门的下房来谈。按小说上是祥子把虎妞领到了院外的胡同里。那么我们现在既然可以用转台,打破四堵墙,我们就把他们调出来了。例似像这样的戏,都通过旋转台合理地解决。

骆驼祥子排练现场(摄影:冯赣勇) 《骆驼祥子》这个故事,已被拍成电影、电视、各种舞台剧等。那么我们今天再来演,如果还紧紧抓着祥子和虎妞两人的故事是不够的。今天排这部戏能不能有些新解释或说新意?……说好听的人情淡漠。可是当你在看老舍先生的小说或梅阡老师的剧本时你就会发现,在那个时代,真正底层的普通老百姓之间,老北京的人情味儿非常的浓,理数儿很周到。也许这就是这部戏的现实意义,让今天的人们看一下,九十年前的老北京,这些没有什么文化的普通人之间的那种哥们意气浓厚的人情。而祥子与虎妞只不过是这些芸芸众生两个比较有个性的人物,并不过分地强调两人故事的本身。

有的作品把祥子弄成了劳动人民的代表形象,其实这样处理不妥。祥子不过是进城才三年的一个村里的农民,身上的优点和缺点都是他从村里带出来的。不是说劳动人民就得怎么怎么样?有些作品把虎妞有意无意的解释成要求妇女解放、女权主义,甚至女强人。这就不正确的,我认为虎妞不过就是稍有点异类还有点心计的普通人家的老姑娘。她看上祥子绝不会有什么社会意识。她接触的范围就这么多人,祥子本身憨厚比较实诚,于是就喜欢上了。就是说把两人的关系,从人性本身的角度来解释,不去做社会阶级分析。

再说一个人,老舍先生作品中的老马这个人物。当年于是之老师演的那个角色,也有他的希望。老马说:“太阳在云彩后面揞着劲呢,它什么时候出来呢?老阳儿总会出来的……”。这就是那个年代人说的话,也是那时人的思想。因此沿着这样一种状态把这部戏演好。

得说老北京的话儿才行!

一个很大的变化是过去舞台上从来没出现过洋车。说了半天的是祥子拉车却从来没见洋车。这次我们要出现六辆洋车。两辆新的,三辆旧的,还有一辆老马和他孙子连拉带推的破洋车。我既然使用了旋转台,这样可以出现祥子拉曹先生场景。再有就是祥子娶虎妞,是这帮穷哥们用洋车送的亲,最后虎妞死,还是他们抬着四块板的棺材送的葬。过去的景没有办法实现这些多层次的表现内容,而今天旋转台却实现了。所以说这次不是复排,也不是重排,而是新排。从布景到演员全变了,对此剧的解释也有了相当程度上的变化。

《蔡文姬》中饰曹操(摄影:冯赣勇) 另一个很大变化是季节问题。原戏中经历了春夏秋冬四个季节。我们这次新排的戏完全是风雪交加的大冬天,当中还有一个时间跳跃,就是虎妞怀孕,十月怀胎之后,依然是大冬天。之所以这样,我就想要老北京的絻裆裤、大行线的棉袄、大棉袍子呀这些东西拉开审美距离。这就是九十年前老北京人的生活状况。时尚不时尚呢?我看从某种意义上来说反到时尚。如现在的春节庙会上,还有老北京物件展览就很说明问题。可以说时尚就是回归的道理。我觉得梅阡老师的改编本里用了相当大的篇幅写了这些内容。只不过那个时代比较更多地强调祥子与虎妞故事的本身。

这部戏很重要的就是语言。这次选演员,用老北京的于震演祥子这没跑儿的,演虎妞的王茜华是西安人,来北京才十年,在塑造人物上她一点问题都没有,她重点放在语言上,功夫是下在语言上,一个字,一个字的抠她。什么儿话音以及老北京话的语式、语感等。现在我们已经排完前两幕,可以讲每天她都有进展,应该说差不离儿。但我跟她说:“你这个人物的成功与否主要就取决于语言。”这次排戏的宗旨是:别说外地的语言不行,就是今天的北京话都不行。得说老北京的话儿才行。再加上有些梅阡老师原本中没有的,我们又做了些补充。什么“饶世界呀”“寞分呀”的一些老北京话加了不少,尽量做到拉开大幕,让观众看到一个比较生疏的老北京的风貌。所以说这也是我在这部戏中对语言上的追求。

演员们最大的功夫就是台词

这批演员真的很用功。前两幕戏用了八天半的时间,尤其是第一幕45分钟。演员的负担很重,像王茜华又得顾语言还得顾调度。如剧情中上几盘菜,上几道?从哪儿端哪儿?什么时候上和撤?除此还有烫酒等。他(她)们大部分20多岁的年轻演员,没有那个时代逆来顺受及无奈的感受,往往演着,演着就起范儿,总感觉人要是这么样儿活不公平。那个年代哪有公平呀?就得帮助他们体会那个时代,那样一群人。要想活着,什么都是假的,只有窝窝头才是真的。

参演《蔡文姬》剧照(摄影:冯赣勇) 话剧是很难演的,演员最大的功夫就是台词。像北京人艺的戏,演员绝不带袖珍麦克的。如果要将人物的内容、色彩通过你的语言让所有的观众听清看懂,确实要有功夫。

人气和戏剧品质是两码事。有的明星名气很大,是不是什么角色都能演?不见得。是不是他演过戏都很好?不见得。话剧是一种综合艺术,主要演员很重要,但别忘了只是戏曲中的一颗菜呢。屡屡我排的戏,会发现不大用明星。我觉得明星一般不大好伺候,明星接你一部戏好像给导演一种恩赐,在建组会上我就说:北京人民艺术剧院是一个国家级的艺术殿堂,作为领导者千万别是一个“粉丝”……。

同老帅并列还感觉挺兴奋

采访中,我很想了解顾威导演的艺术经历和他所曾经导演过的戏曲作品的感受。当我提出来时,顾导非常谦虚地欣然同意介绍他的经历。他坦然侃侃地介绍:我是东北人,北平解放前夕跟家人来到北京。那年我八岁,来北京后挨了一段饿,曾偷过房东家的蒜吃顶饿。1959年考入北京戏剧学院。

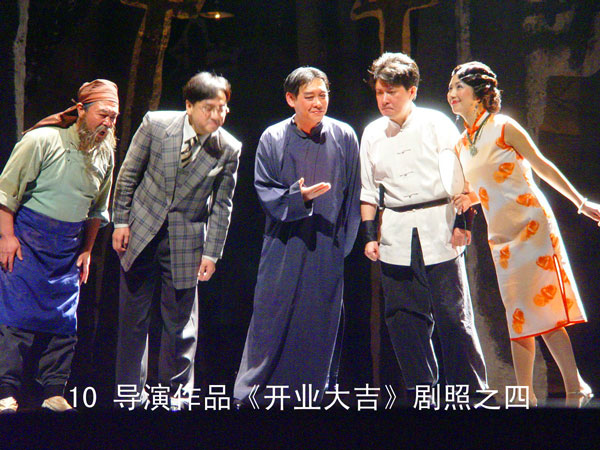

导演《开业大吉》剧照(摄影:冯赣勇) 当时喜欢表演但因视力原因报不上名,于是改报戏剧学院的戏文系,对视力没有要求。只想我要考上了戏剧学院,就有机会再转到表演系。结果收到戏文系没被录取信的同时,收到戏剧学院表演系复试的通知和广播学院新闻系的录取通知后,我就决定去了戏剧学院复试,没想到就考上了。在两个学院都录取我的情况下,父母对我的前途各执己见,但我最终还是选择了戏剧学院。

导演《开业大吉》剧照(摄影:冯赣勇) 1963年大学四年毕业后,阴差阳错被分到了北京市文工团。在北京文工团的那个时期有机会接触了戏曲、曲艺。包括我曾导演过的曲剧的作曲者都是当年我们文工团的同事。文革期间由于自己做业务秘书,尽管当时年龄不大,但却被打成了反动学术权威。再加上自己嘴上没把门的,结果被人家凑了十条反动言论。记得当时在西单剧团对面工地的木围墙上,贴着大标语“打倒陈毅!”,旁边就是“打倒顾威!”的小标语,当时能同老帅并列,还感觉挺兴奋。

导演《开业大吉》剧照(摄影:冯赣勇) 到1969年初,北京市文工团解散,我在北京曲艺团待调,到了年底我被分到了北京人艺。在人艺跑了十年的大群众,一直到1979年,我从《伊索》演吕齐老师的B组开始才逐渐演上主要角色。应该说我是随着改革开放成了点儿气候。以后不断出演了一些重要角色。在当演员时,时间上较为充裕,加上自己喜爱写东西,开始尝试写剧本。从1982年的《不尽长江》开始,先后参与创作了《巴黎人》、《旮旯胡同》等一些剧本。”

从《巴黎人》开启我的导演生涯

《巴黎人》我曾写了九稿。记得剧院1980年携《茶馆》赴欧洲巡演,当时我没有参与《茶馆》的演出,但由于创作的原因却把我安排进《茶馆》剧组前往法国巴黎。为了写好《巴黎人》我亲身去体验异国风情,搞好剧本的创作。我的导演生涯就是从《巴黎人》开始。

导演《家有娇妻》剧照(摄影:冯赣勇)

1987年由方琯德导演《巴黎人》这部戏。正当开始投入排戏时,方琯德老师突然病了卧床不起。这时于是之老师去找已经调到文化部的欧阳山尊老师,研究《巴黎人》的导演问题。山尊老师说:“这样吧,我当总导演,让顾威任执行导演。”听了于是之转达山尊老师的意见后,感到自己胜任不了,当即表示不成。当时的观念思路认为演员和导演绝对不是一个行当。再加上我那个时候也四十多了,在剧院还是一个小字辈儿。面对这么多大艺术家,让我来给他们排戏,说实在的真肝儿颤不敢。后来山尊老师把我叫到他的家里,同我谈了整整四个小时的话。

导演《东房西屋》剧照(摄影:冯赣勇)

欧阳山尊老师明确地表示了几点:第一,你别担心,我这个总导演不是甩手掌柜的,我天天到你跟着。第二,我看你能当导演。剧院现在缺中年导演。我们这几个导演都老了。一个剧院自己培养导演没有十年不成。如果你是戏剧学院导演系刚毕业的那就得十五年。到最后我临走时也没出口儿同意,请您容我回去考虑考虑。确实当时顾虑非常之多,如怎么跟剧院的演员合作?同各个部门怎么打交道?想起这些都觉得非常瘆得慌……后来经过深思熟虑后我同山尊老师说“这样吧,我跟您学,也别登名字……”,山尊老师当即反对说“那哪儿成?不登名字算怎么回事儿?”

导演《天下第一楼》(摄影:冯赣勇) 在此之后,我被夏淳导演看上了。一天夏老师问我:“你将来是想往作者的方向还是导演的方向发展呢?你有个准儿没有呀?”我说:“顺其自然吧,我哪儿有什么准儿呀。”夏老师说:“这么着吧,我下面排《天下第一楼》,你跟我一块排这戏。”我说:“行,行,我给您帮忙。”他说“不是帮忙,是联合导演!”

导演《屠夫》剧照选(摄影:冯赣勇) 记得1988年,当时《天下第一楼》准备赴日演出前,日本的媒体来采访我:“在我们那儿没有这种并列导演。你们是怎么合作的呢?“我回答说:这个很容易。在我们社会主义国家的人与人之间的关系很和谐,他是老师,我是他的学生,就是这么一个融洽的合作关系。所以不存在合作上问题。从那以后,我就开始一点一点地导戏了。

只要活着能干 我就得这样来

此时我与顾导回忆起《旮旯胡同》中台上水管出水、洗衣机能转的现实主义创作手法。当我问起顾导对现实主义题材的创作能否继续坚持下去?!顾导说:只要活着能干,我就得这样来。蓝荫海与王志安创作的《什刹海》,现在已经写了三、四稿了,是现实主义风格的戏。

导演《屠夫》剧照选(摄影:冯赣勇) 而我老不满意的就是语言。其实结构、人物都挺好的。还有刘一达的《玩家》题材也不错。如我导《雷雨》顶到天是重排,虽然演员换了,置景除了扩大了一些规模基本没变,那叫重排。我觉得艺术虽是有灵感的,但也是科学。尊重规矩,我用夏淳老师的景,演员都换了,也叫重排。

导演《屠夫》剧照选(摄影:冯赣勇) 所谓百花齐放是指整个文艺的百花园,不是说每个剧院,每个单位都要百花齐放。每个剧院都应该有属于自己的独特风格,那你的剧院就站住脚。如像《屠夫》、《哗变》的翻译本跟后来的实际演出版相比较差太多了。

导演《屠夫》剧照选(摄影:冯赣勇)

那些精妙绝伦的台词都是朱旭老师一点点捋出来的。再有像英若诚先生翻译的《推销员之死》多好,连“臭大粪”的词儿都搁上了。我们去新加坡演出时,观众都被震撼了,他们说曾经看过两个版本的《推销员》,但是相比之下,北京人艺的确实太棒了。

导演《屠夫》剧照选(摄影:冯赣勇) 其实英先生的翻译是有道理的。《推销员》戏中反映的故事是美国纽约的布鲁克林区,那儿就相当于北京的天桥。过去说北京人艺“洋戏土演”不是太科学,其实北京人艺演洋戏它也用自己的风格来处理……。作为我个人来讲,我会始终坚持这个的,说句实在的话吧,我也就会这个。一个风格形成起来是很难的,但丢掉可太容易了。要把北京人艺至今保留下来的剧目当做财富,而不是包袱才对。其实根儿还得是现实主义的。(图文:冯赣勇)

|