|

中国文学博士第一人、元曲专家、夏威夷大学东亚语文系名誉教授罗锦堂先生在《题全陇诗》中写道: 陇上处边陲,由来多才俊。历代出高人,非麟即是凤。吟诗又填词,风韵追唐宋。芸窗展书读,经国成大用。以此念前贤,犹如思孔孟。悠悠万古情,此情谁与共。 东汉王符,就是一位“非麟即是凤”的杰出思想家,他的《潜夫论》,如黄钟大吕,千古回响,至今仍然是“经国成大用”的思想源泉,取之不尽,用之不竭。

王符雕像 王长华 摄 2014年9月12日,习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议上讲话时指出,“为国者以富民为本!”这句话就来自王符的《潜夫论·务本》; 意思是,治理国家的人若要国家兴旺发达,须以让百姓过上安定富足的生活为根本大事。 学者们将这一思想概括为“民本”思想或者“富民”思想。 西北师范大学文史学院刘镇伟指出,在王符的政治思想中,最具个性特点的是他的民本思想。可以说,民本思想贯穿于他的政治思想之中,他明确提出了“国以民为基”。《说文》曰:“基,墙始也。”民为国基就意味着国由民所产生,国因民而存在,这也就是王符所说的“国之所以为国者,以有民也”。民是国赖以产生和存在的根据和基础。他还说:“国以民为基,贵以贱为本。愿察开辟以来,民危而国安者谁也? 下贫而上富者谁也?故曰:‘夫君国将民之以,民实瘠,而君安得肥? ’”就是说“民”与“国”的命运是息息相关,只有民富才能国安。 作为君主,为政必须务本,必须让民众有饭吃、有衣穿,使其幼有所养、老有所终。 王符“国为民基”思想之可贵就在于把国之安危与民之贫富联系起来,进而提出要使国安必先富民之说。 王符还通过天、君、民三者之间的关系的阐述来进一步强调民的重要性。 他把民与天紧紧联系在一起,认为 “民心”就是“天心”。以民为本要求君主要多方面利民,要关心人民的疾苦,其所作为要“有功于民”。王符说:“圣王养民,爱之如子,忧之如家,危者安之,亡者存之,救其灾患,除其祸乱。”他又说:“圣王之政,普覆兼爱,不私近密,不忽疏远,吉凶祸福,与民共之,哀乐之情,恕以及人,视民如赤子,救祸如引手烂。”即把人民当作自己的亲人一样看待,爱民如子。他认为,民是国之根本,必须实行以富民为根本的政策,方能堵塞乱源,实现社会安定。王符关于“民为国基”的思想,深刻地揭示了民众在国家兴衰存亡中的决定作用,表现了他对人民疾苦的关心与同情。同时,他还通过对“民心”即“天心”的论述来提醒统治者不可忽略民众的力量,提醒统治者要“有功于民”,要多方面利民。 可以说,王符的政治思想适应了当时社会的现实需要,体现了人民的共同愿望,具有积极的进步意义。 现今,以人为本的科学发展观已成为治理国家应当遵循的基本理念和必须坚持的指导思想。王符的富民思想以及由此体现出的人文主义精神,都能够给当代人提供历史的参考与启示。注释一

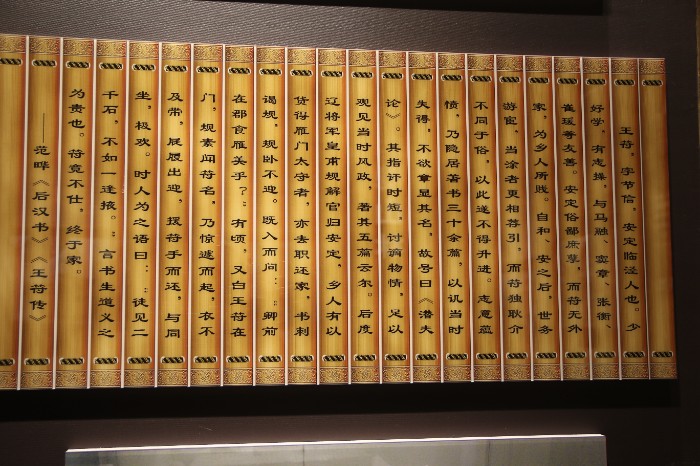

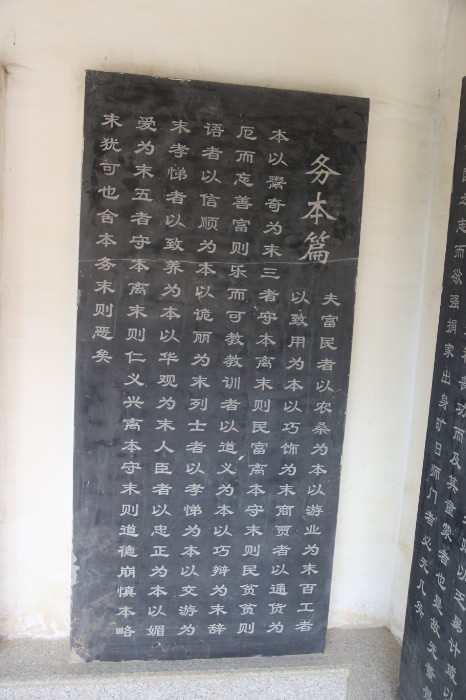

范晔《后汉书·王符传》 王长华 摄 徐州师范大学历史文化与旅游学院王健认为,所谓富民,君主要首先让民众有饭吃,有衣穿,使其老有所终,幼有所养。要做到这一点,就要务农桑,省赋役,爱惜人力民时,使农、工、商各为其本,为社会创造更多的物质财富。具体说,经济部门要以农桑为本,以游业为末;手工业各个部门中,以致用为本,以巧饰为末;商贾者,以流通货物为本,以贩卖罕见商品为末。这“三者守本离末则民富,离本守末则民贫”。 王符认为,要发展生产,就必须解决农民的土地问题,保证农民有足够维持生计的基本土地。他说:“夫土地者,民之本也”,“苟有土地,百姓可富也。”他针对内地土地集中而边郡土地荒芜的状况,指责统治者在边郡用人不当,致使民族矛盾激化,战乱不断,造成民众“夺土失业”。而边民大量内迁,又造成内郡“人众地狭,无所容足”,引发了许多社会矛盾。他据此提出“土地人民必相称”的原则,要求统治者处理好边疆事务,缓和民族矛盾,鼓励民众赴边郡垦殖,并在经济上政治上给予他们一定的优惠条件。 王符还认为,教民与富民是并行不悖、相辅相成的。贫则忘善,富则乐而可教。民众富裕,正是实施教化的物质基础。只有民众富裕了,才能向善学义。由此推行教化,方能臻于善政。所以,高明的君主“不务治民事而务治民心”,要把教化百姓作为治国的要务。首先君主自身要“明礼义以为教”,“敦德化而薄威刑”,进而“化变民心”,国家治乱与否的关键就在这里。其具体做法是要 “忧之劳之,教之诲之,慎微防萌,以断其邪。”只有这样,才能变风易俗,以致太平。

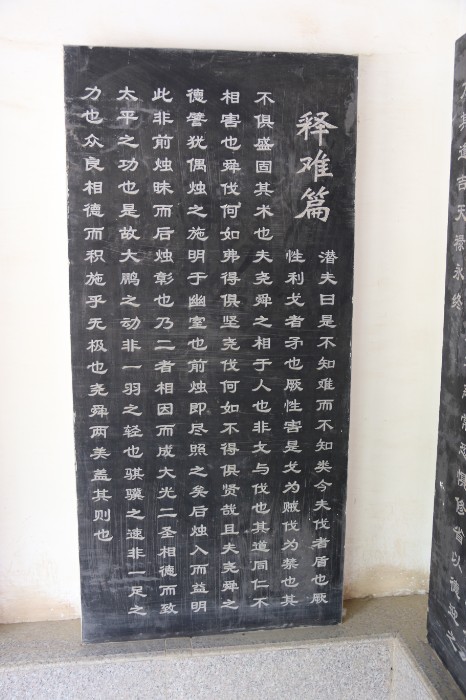

王符《潜夫论·务本篇》碑刻 王长华 摄 王符论民本,体现出独到的特点:一是身为布衣处士,其体察入微,感同身受,关注现实,程度高,联系民众境况紧密;二是突破了传统民本论的藩篱,提出带有民权色彩的“效于民”主张,凸现出对民之主体地位的新认识,这在中古时代 无疑属于空谷足音,弥足珍贵;三是紧扣现实政治弊端,对策较为全面。他设计了富民养民、解决土地问题等一系列主张,使“民为国基”观念落到实处;四是激情溢于言表,批判富有力度,处处切中要害,体现了他对民众的深切关爱和同情。王符无愧于东汉史上最有思维深度和力度的民本思想家。注释二 “大鹏之动,非一羽之轻;骐骥之速,非一足之力”,这句出自《潜夫论· 释难》的话,习近平在5个不同的场合进行了引用,分别是: 2013年12月31日,习近平《切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来》; 2014年7月15日,习近平出席金砖国家领导人第六次会晤小范围会议时致辞; 2017年9月15日,第二届中国质量(上海)大会开幕,习近平致贺信; 2019年3月4日,习近平看望参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界、社会科学界委员,参加联组会议时的讲话; 2019年4月16日出版的第八期《求是》杂志发表的习近平署名文章《一个国家、一个民族不能没有灵魂》。 这句话的意思是,大鹏冲天飞翔,不是靠一根羽毛的托举;骏马急速奔跑,不是靠一只脚的力量,形容事物成功需要相辅相成、共同努力和深厚积累。从量变到质变的过程,必须要经过一段时间,甚至很长时间的积累。《潜夫论· 释难》的这句话,闪烁着朴素的唯物辩证法的光彩。 就中国的改革开放而言,改革开放涉及到千家万户的利益,牵一发而动全身。因此,必须重视人民群众的诉求,重视和发挥人民群众的力量。我们要重视个体力量整合产生的合力,把若干微不足道的小个体集合起来就能完成单个个体无法完成的事情。而对于个体的整合,需要做好个体之间的协调和平衡,而不是个体的简单相加组合。要重视不同个体的特点和需求,发挥个体所长,把他们有机组合,只有这样才能产生“1+1>2”的合力效应。 任何一件事情的成功都不是靠个别因素或者单枪匹马的力量,而是要综合各方面的因素或者整体的力量才能完成。习近平总书记在讲话中引用这段古语,很清楚地表示出中国要飞得高、跑得快,就要汇集和激发近14亿人民的磅礴力量;要战胜前进道路上的种种风险挑战,顺利实现十九大描绘的宏伟蓝图,必须紧紧依靠人民。

王符《潜夫论·释难篇》碑刻 王长华 摄

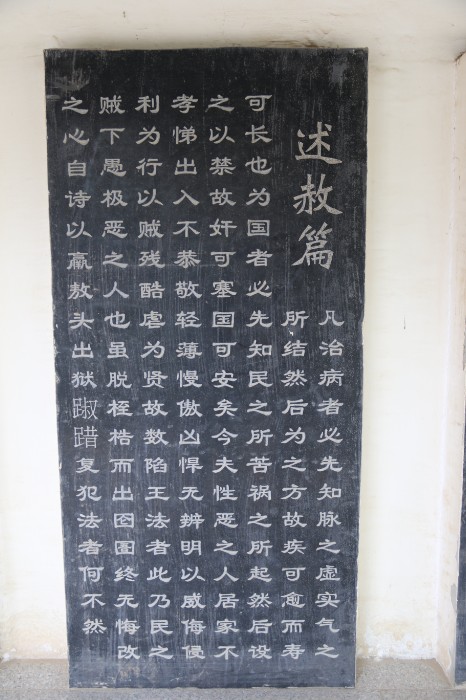

“法令行则国治,法令弛则国乱”,这句话出自《潜夫论·述赦》,习近平分别在两个场合进行了引用: 2014年9月5日,习近平在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话; 2014年10月,习近平在中共中央十八届四中全会上的讲话。 意思是说,法令能很好地执行,国家就会安定;法令松弛不落实,国家就会危乱。指法令能否贯彻实行,决定着国家的安危。 这句话反映了法令行之与否,和国家的治乱安危之间的对应关系,堪为王符论述法律和政治关系的核心,学者们将其归纳为王符的“法治思想”。 《述赦》篇举了一个例子:东汉孝明帝时,荆州举茂才,明帝召对,问荆州有何异闻,茂才对曰有剧贼九人,刺史太守屡屡捉拿不果。明帝追问得知剧贼猖獗之处正是该茂才治下之郡,大为震怒:“贼发部中而不能擒,然材何以为茂?”于是将该茂才杖捶数百,免其官并严厉追责刺史太守。十天之内,剧贼伏诛。王符在最后说道:“擒灭盗贼,在于明法,不在数赦。”消除盗贼,只能靠严明法令,不能靠屡屡赦免。 王符认为,法令是君主的凭借和依据,是治理国家强有力的措施。如果君主颁布的法令而臣民都拒不执行,那就等于没有君主;君主的命令行不通,臣下的 命令反倒行得通,那么这样的君主就危险了,这样的君主所治理的国家也就难免 乱亡的困境。 王符进一步指出,倘使臣下废弃君主的法律,而代之以施行自己的命令,那 就是等于夺取了 君主手中的鞭子和缰绳,独自驾驶车马了。王符认为,对于那种违法乱纪的官吏,乱传滥发命令的大臣,应当格杀勿论,诛杀无赦。 王符虽然是给君主出谋划策,以求加强君主的地位和巩固封建国家的统治, 但是,他比较完善地论述了对法治的认识和见解,很多方面不无精辟见解和独到之处。他把加强法治、执行法律、赏罚严明和君操权术这样一些法治思想的基木 观点综合起来,这对于治理好封建国家,是有一定价值的。注释三

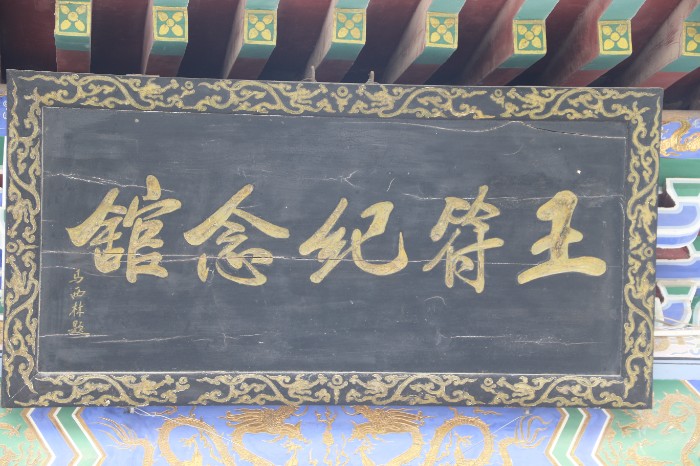

王符纪念馆匾额 王长华 摄 中国政法大学法学院教授崔永东、山东理工大学《管子学刊》编辑部副编审谷玉梅指出,照王符的说法,司法的目标是“致治安而世升平”(《潜夫论·三式》),即维护社会和谐、保障社会安全,要实现这一目标必须采取严厉的司法手段,即所谓“罚痛而必”(同上),就是要痛罚罪犯,绝不姑息。他说:“法令赏罚者,诚治乱之枢机也,不可不严行也。”(《潜夫论·述赦》)司法是国家治乱兴衰的关键,没有严格的司法是不可设想的,严格司法是国家大治的前提。 在王符看来,治乱世必须用重刑,重刑能发挥“变风改俗”的作用。他说:“夫积怠之俗,赏不隆,则善不劝;罚不重,则恶不惩。故凡欲变风改俗者,其行赏罚者也,必使足惊心破胆,民乃易视。”(《潜夫论·三 式》)通过重刑 而让罪犯“惊心破胆”,其他人就不敢以身试法了,社会风气也会随之而变。这说明,法家的重刑主义理论对王符也有相当的影响。注释四 习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的重要讲话中强调:“法律的生命力在于实施,法律的权威也在于实施。‘法令行则国治,法令弛则国乱。’各级国家行政机关、审判机关、检察机关是法律实施的重要主体,必须担负法律实施的法定职责,坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究现象,坚决整治以权谋私、以权压法、徇私枉法问题,严禁侵犯群众合法权益。” 王符作为东汉著名的思想家,他的法律思想在扫下因历史堆积的尘埃后,对改革当代的一些弊端,仍有价值和指导意义。

王符《潜夫论·述赦篇》碑刻 王长华 摄 “忠信谨慎,此德义之基也;虚无谲诡,此乱道之根也”,这句出自《潜夫论·务本》的名言警句,2016年2月19日,习近平在《党的新闻舆论工作座谈会上的讲话》中曾引用。 意思是说,忠诚守信、谨言慎行,这是道德信义的基础;弄虚作假、荒诞怪异,这是导致混乱的根源。 诚信是最基本的道德品质之一,此句告诫人们要诚信待人,不可以弄虚作假。 从新闻工作的角度来看,真实是传播的生命,是讲好中国故事、传播好中国声音的前提,也是中国国家形象自塑与他塑的基础。“忠信谨慎,此德义之基也。虚无谲诡,此乱道之根也”。故事的真实性容不得半点虚假,否则,最真实的部分也会让人觉得不真实,中国国家形象的自塑与他塑就会成为“水中月”“镜中花”。 对于新闻而言,真实性就是生命,事实就是本源,而虚假则是“天敌”。尤其是在这个“人人都有麦克风”的时代,眼见都不一定为实,通往真相的道路肯定不会平坦。这些年来,各种虚假新闻、“反转新闻”很大程度上消解着媒体的公信力。在纷繁复杂的舆论场上保持定力,提高新闻素养,践行真实性原则,媒体才有公信力和生命力。 同样,如果只看黑暗面、负面,不看光明面、正面,即便所报道的具体事件为真,也容易一叶障目、不见泰山,或者只顾一点、不及其余,成为一种不完全的真实。新闻媒体是社会舆论的发射器、放大器,也是社会舆论的稳定器、整流器。从事新闻舆论工作,理当揭露丑恶、针砭时弊,也须注重总体平衡,把握好舆论监督与正面宣传的统一。唯其如此,媒体才能激发更多正能量,实现更大的社会价值。 “大人不华,君子务实”,“务实”这一词最早见于《潜夫论·叙录》。 这句话的意思是说,位高权重的人不尚空谈,有才德修养的人致力实干。 习近平反复强调:“空谈误国,实干兴邦”。他说这是千百年来人们从历史经验教训中总结出来的治国理政的一个重要结论。只有处处务实、时时务实、人人务实,真抓实干,才能托举中国梦、强军梦。 历史与现实均证明,美好的蓝图不会自动实现,真抓实干才能梦想成真。如果没有一代又一代弄潮儿勇立涛头,一批又一批实干家奋力攻坚,我们就不可能拥有今天的自信与底气。正因如此,越是面临风险挑战,越应崇尚苦干实干,创造性地落实各项部署和要求,把理想信念时时处处体现为行动的力量。无论什么时候,只有在各自岗位上履职尽责、积极作为、锐意进取,才谈得上真正的忠诚与担当。 “大人不华,君子务实”。在前进的道路上,力戒华而不实的虚浮之气,锻造求真务实的朴素本色,方可在辛勤耕耘中改变面貌、升华境界。空谈误国、实干兴邦,应是所有奋斗者的座右铭。注释五 1941年底,毛泽东为中央党校题校训“实事求是,不尚空谈”。1942年6月12日,毛泽东为中共中央党校大礼堂落成题写了“实事求是”四个大字。1943年12月12日,这四个大字被刻在石板上,镶嵌在大礼堂正面墙上,作为全校也是全党同志学习的座右铭。 邓小平有句名言:“少讲空话,多干实事。”(1985年5月19日在全国教育工作会议上的讲话)

王符《潜夫论·叙录篇》碑刻 王长华 摄 “民为国基,谷为民命”,这句话出自《潜夫论·叙录》,2017年12月29日,习近平在中央农村工作会议上发表讲话时曾引用。 这句话的意思是说,老百姓就像是国家的基石,粮食就像是老百姓的生命。此言说明这样一个道理:治国要爱民,爱民要从解决民生问题开始。 习近平在中央农村工作会议上讲话时指出,“民为国基,谷为民命。”解决好十几亿人口的吃饭问题,始终是关系国计民生的一个重大问题。我多次强调,中国人的饭碗要牢牢端在自己手上,我们的饭碗应该主要装中国粮。现在粮食连年丰收,库里粮食装不下,财政负担增加,进口压力增大。要深化粮食收储制度改革。对粮食问题,要善于透过现象看本质。在我们这样一个十三亿多人口的大国,粮食多了是问题,少了也是问题,但这是两种不同性质的问题。多了是库存压力,是财政压力;少了是社会压力,是整个大局的压力。对粮食问题,要从战略上看,看得深一点、远一点。保障粮食安全,关键是要保粮食生产能力,确保需要时能产得出、供得上。这就要求我们守住耕地红线,把高标准农田建设好,把农田水利搞上去,把现代种业、农业机械等装技术装备水平提上来,把粮食生产功能区划好建设好,真正把藏粮于地、藏粮于技战略落到实处。

东汉王符手植柏树 王长华 摄 中国历来就有崇尚农业的优良美德传统。我们的祖先在几千年前认识到,农耕是财富的源泉。《周易·无妄》中有一句名言:“不耕获,未富也。”古圣先贤留下许多说明农业是国家命脉的论述。“礼”文化的创导者周公说:“呜呼!君子所其无逸,先知稼穑之艰难,乃逸”。欲要求的社会的安定,必须先懂得重视农业和农民的艰辛。《管子》倡导以农为“本”,反复劝导君主“务本”而“安邦”而“抑末”。历代帝王也深深地知道农业的繁荣是固国宁邦的根柢所在。汉武帝刘恒、昭帝刘弗陵都曾下诏告示天下:“农,天下之大本也,民所恃以生也。”“天下以农桑为本。”而王符的认识更加鲜明深刻,他强调的“民为国基,谷为民命”,显然更加重视农业,认为农业是固国安邦,富民之根柢,势在必行。 在萌生了五千多年璀璨文明的神州大地上,我们循着历史厚重的踪迹发现,中华文明之所以能沿袭至今,正是有无数的思想家代代传承着古老的文化,他们的思想不断激荡起一波又一波的文化涟漪,绵绵不断又推陈出新。时至今日,人们仍然可以从这些真知灼见中获得符合当代现状的真知。注释六 事实上,王符的《潜夫论》,其中包含的思想内涵异常丰富,远远不止于治国理政方面,深入细致地挖掘其丰富内涵,或许对当今时代的政治、经济、思想和文化建设,有很大的裨益。

注释一:刘镇伟《略论王符 注释二:王健《王符民本思想的再发现及其价值重估》,徐州师范大学学报(哲学社会科学版),第35卷第6期, 2009年11月。 注释三:王步贵《试论王符法治思想的核心》,锦州师院学报哲学社会科学版,1988年第1期。 注释四:崔永东、谷玉梅《王符的司法思想》,《管子学刊》,2012年第2期。 注释五:《人民日报》(2019年06月19日04版) 注释六:张蒙蒙《王符<潜夫论>法律思想探析》,西南政法大学硕士学位论文,2018年3月13日,指导教师:胡仁智教授。

|