|

中华新闻通讯社浙江杭州讯(记者:李海良 通讯员:李晓英)杭州是历史文化名城,中医药文化底蕴深厚、中医药历史源远流长,在浙江乃至全国的医药发展史上占有重要地位。2022年杭州市成功获批建设浙江省中医药综合改革先行区,立足“创新驱动”这个基调,重点围绕中医药数字化改革、中医药全生命周期服务体系打造、中医医院特色内涵建设等重点工作,拉开了“中医药事业与产业携手并肩”、“中医药服务与文化融合发展”、“中医药工作与社会经济协调共进”的传承创新发展的全新篇章。

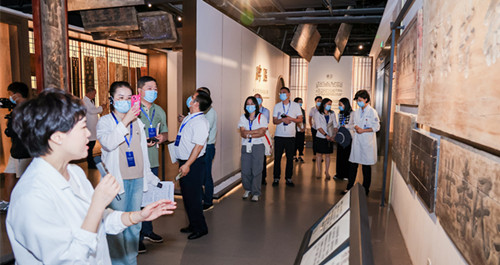

7月11日至13日,浙江省卫生健康委举办“健康浙里行”中医药传承创新媒体采风宣传活动,记者从采访中了解到杭州高度重视中医药工作,杭州市卫生健康委员会不断加强对中医药工作的组织和指导。全“盘”布“局”,顶层引领中医药特色发展,擘画中医药“新蓝图”。中医药专项财政投入逐年增长,2022年更是投入了一个亿中医药传承创新专项资金,为中医药传承创新打造了良好优越的发展环境。 以“点”带“面”,全面完善中医药服务体系,撑起百姓健康“保护伞”。杭州市充分挖掘中医专科专病优势,打造特色鲜明的中医医院,保障优质资源下沉,整体提升区域中医药服务能力。强化引领,全面提升中医院服务水平。全市共有公立中医医院22家,国家级中医药临床重点专科17个,省级重点学科专科62个。

杭州市中医院创新中西医“院中院”发展模式,2021年获首届浙江省“十佳医院”荣誉称号,其肾病科入选国家区域中医专科诊疗中心(肾病)培育单位,是全省仅有的两家入选医院之一。牵引带动,优化中医药优质资源配置。市属中医医院分别与6家县级中医医院建立了紧密型全面托管模式,全市成立15个市中医专科(专病)联盟,县级中医医院100%牵头县域医共体建设,优质中医资源下沉基层,形成市级牵头,县、乡、村三级医疗机构高质量共同发展模式。夯实基础,持续提升基层中医药服务能力。践行“基层中医化 中医基层化”理念,基层中医药服务全面开花,2022年完成“一中心一特色”“一中心一品牌”的首轮33个市基层医疗机构中医特色专科(专病)建设,100%社区卫生服务中心(乡镇卫生院)设立有标准化的中医综合服务区,100%家社区卫生服务站能开展4类以上中医适宜技术,96.03%村卫生室能够提供中医药服务,优质中医药服务实现“到边到点”。

例如杭州市拱墅区米市巷街道社区卫生服务中心及下辖的4个站点均开设中医门诊,自2008年被国家中医药管理局确立为全国“治未病”试点单位后,米市巷中心牵头启动“拱墅区治未病健康工程”。目前,可服务辖区5.2万名常住居民,为辖区居民提供中药饮片、针灸、推拿、拔罐、刮痧等服务,中医药治未病服务有效缓解医疗资源紧张、降低医疗成本,中医康复服务也很好地满足了当前巨大的社会服务需求。社区居民最多只需步行10余分钟,就可享受专业的中医诊疗服务。其中2022年打造的“红石板数字中医馆”占地240平方,涵盖中医药数据驾驶舱、中医智能辅助诊疗系统、中医远程医疗服务、中医体质辨识、心理测评、中医个人健康画像等模块。

扩展多元,大力加强民间中医药发展传承。挖掘民间中医药资源与文化,鼓励社会办中医做大做强,成立杭州市民间中医药发展促进会,2017年杭州市成为全国社会办中医试点城市,2018年全国省会城市中第一个成立民间中医药工作者协会,2019年成为全国促进中医诊所发展试点城市,目前民营中医机构1043家,占全市中医医疗机构比98%,中医医疗服务量与日俱增。

“新”中有“数”,中医药综合改革推动有力,数字化转型“蹚新路”。杭州市紧抓数字化时代的历史机遇,顶层布局、先行先试,走出了独特的中医药数字化转型之路。一是顶层设计,完成中医药数字化整体架构。依靠我市在数智治理的领先优势,从百姓需求出发,初步建成杭州市数字化中医药服务和数字化综合监管体系,并逐渐形成“一个大脑、两个场景、三大平台、四大体系、五大园区和多地多点”的“12345X”中医药数字化改革模式,绘就中医药数字化改革全新蓝图。二是数智赋能,打造数字化多场景创新应用。以利民便民为宗旨,开发构建“中药材全流程溯源”“数智杭中医”“中医治未病线上服务”等多个数字化服务场景。今年初,由杭州市自主构建的集“服务+监管”的三端应用的“放心云煎药e平台”,在市属医院全覆盖上线,并逐步向二级以上中医院和基层医疗机构拓展,让中药代煎全面迈向“精细准”,提供好药便民服务,为老百姓带来有温度、有力度、有深度的服务体验,通过人工智能技术形成的名老中医诊疗活态传承系统,目前已完成10位老中医药专家传承建设。特色突出,中医药数字化改革成效获得肯定。杭州市“服务+监管”两端发力的中医药数字化改革思路和工作成效多次接受国家卫健委和国家中管局领导调研并获高度肯定。受邀在国家中管局数字中医赋能基层中医药发展研讨会、第七届中国中医药信息大会等多个重要会议中进行专题报告和经验交流。 “引”“育”并重,持续夯实中医药人才根基,打出人才建设“组合拳”。多措并举,厚植杏林,打造高水平高层次中医药人才“栖息地”。标杆引领,提升中医药高端人才基础。2022年,王永钧和何嘉琳分别被授予国医大师和全国名中医称号,杭州市国医大师数实现零的突破,顶尖中医药人才上升全新高度。全市现有国医大师1名,全国名中医2名,全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师29名,浙江省国医名师 4 名,浙江省名中医 44名,浙江省基层名中医11人。筑巢引凤,强化中医药人才建设支撑。累计引进11名国医大师、2名全国名中医和8名国家级中医药主委(副主委),并分别设立传承工作室,师带徒传承人数达52人,推进整体中医能力提升。重视培育,打造名中医传承创新体系。在现有的中医药高端人才队伍基础上,杭州市充分重视中医药传承带教工作,致力于打造名中医传承创新体系,成立杭州市名中医研究院。坚持开展中医药高层次人才研修、中医护理优才、中医骨干跟师培养项目,高效推进中医药传承创新,人才队伍数量和质量均实现新的突破。

强化“引擎”,坚持中医药科技创新促蝶变,中医药焕发出“新活力”。杭州市坚持以名医名院名科“三名工程”建设为抓手,不断提升中医药科研技术水平。完善医校企融合发展新机制。建立健全2家市属中医医院浙江中医药大学、浙大医学院非直属附属医院运行机制,深化与西湖大学科研项目合作,探索与浙江中医药大学建立学院与临床实践双导师制,建立中医药“医、企”揭榜挂帅项目,支持中医医疗机构与企业和研发机构联合开展临床应用研究,中医药科技创新活力全面激发。充分激发中医药临床科技创新活力。2021-2022年,杭州市获得各级各类中医药科研项目共424余项,位列浙江省各地市首位,其中国家级7项,省部级37项,厅市级380余项,获得省科技进步三等奖1项。全市共有医疗机构注册、备案中药制剂94种,在浙江省315个注册备案中药制剂中占比接近30%。近三年来全市中药制剂年总产值逐年提升,充分展现了杭州中制剂的创新研发能力。高质量培育中医药重点学科建设。加快中医药“高峰”、“重点”学科建设,探索市区两级医院联合共建模式,遴选建设中医(中西医结合)高峰学科4个、重点学科4个、重点培育学科4个、区域共建学科9个。全市共有中医肾病、中医妇科等国家级中医药临床重点学科3个,省级以上中医药研究室、重点实验室6个及21个市级中医或中西医结合类高峰学科、重点学科或培育学科。国家级名中医王永钧为学科带头人的杭州市中医院肾病团队荣获国家科技进步一等奖、中医药国际贡献奖(科技进步奖)二等奖。

“接下来,杭州市将定位一流、对标先进,以更高的标准、更宽的视野、更新的举措,努力打造中医药综合改革全新格局,开创中医药传承创新发展全新局面,努力打造一流中医药名城,为建设中医药事业提供杭州样板。”杭州市卫生健康委员会相关负责人表示。(文中部分图片由主办方提供)

|