|

中华新闻通讯社浙江杭州讯(记者:李海良 通讯员:张国樟)跳跃、衬白、夸张和拟人是各类艺术上通用的加工修饰美学的艺术手法,是提升美感和艺术魅力的有效途径。中国画亦是如此。 跳跃会使中国画的画面形成张力。如画牡丹的叶子,不用笔笔相连,完全按自然规律来画,可以充分展开想象,在整体之外飞出几片,视觉效果上就会不一样,看上去便是生动。其他艺术上也都会运用跳跃的手法,如诗歌上用的诸多,而平铺直述,就显得太过平淡了。 衬白是建立在虚实相生的基础上,有的画家用浓焦墨衬托淡墨的树形,很有效果。有的画家经常用绿色的池塘反衬鸭鹅的雪白,不用再上白粉。恽寿平先贤在画白牡丹的时候,边上是青绿的叶子,花蕊用色只稍点一下,就衬托得很漂亮。张大千先生的水仙花画法也一样,他只在花朵边上画一圈淡淡的青绿色来反衬,花就“活”了。而李可染就是大衬白了,他用大片的黑色墨色来反衬一小块的白,感觉白的发亮。 夸张是中国画里用的比较多的。能够把描绘的形象更加突出,所要表达的主题更加突出。夸张变形是画家在充分了解人物的形象和本质特征后,对形象特点加以合理的取舍夸张,突出强调其最能表现神采的地方,使形象更加抒情传神,从而提高整幅作品的独特性、趣味性和生命力,能充分体现艺术美,符合画家的理想和美的韵律。若潘天寿先生的白菜,画比真实的要肥硕,感官上更能突出丰收和鲜嫩感。吴昌硕把白玉兰或枇杷画的很大,突出了花朵的洁白和水果的鲜味。传统中国人物画造型中的夸张变形 ,是一种用来修饰美化艺术形象的绘画表现手法。明代陈洪绶先贤的人物也是夸张变形的,他会把脸画的长一点,完全不按比例,使艺术形象营造的很高古。有些画家会根据人物的身份、善恶、性格等进行夸张变形。如方增先先生画的《母亲》,他把母亲的身躯扩大,体现了母亲的伟岸。这些是结构上的夸张。用色上也可以夸张,不必拘泥于原来的色相,可以更加地鲜艳强烈。夸张的关键是要把物象的特性表现出来,比如夸张水果的鲜嫩,要把果实画的突出一点,而不是把根叶画的很大。比如传统年画,把小孩欢乐的脸庞画得大一点,突出喜庆的味道。 中国画是写意的,是文人画。里面包含和注入了画家的情感、思想和精神。所以中国画里都有人的元素。八大山人的鱼是拟人的,表现了人的精神面貌和神态,他把鱼、猫、鸟的眼睛画的同人一样,白眼向上,表达了自己对朝廷的不满,对世俗的不屑。花鸟画可以把一朵花看作人,体现自己的一种情绪。我们在审美的时候可以去留意这些东西,懂得体会艺术的内涵,和许多有趣的地方。

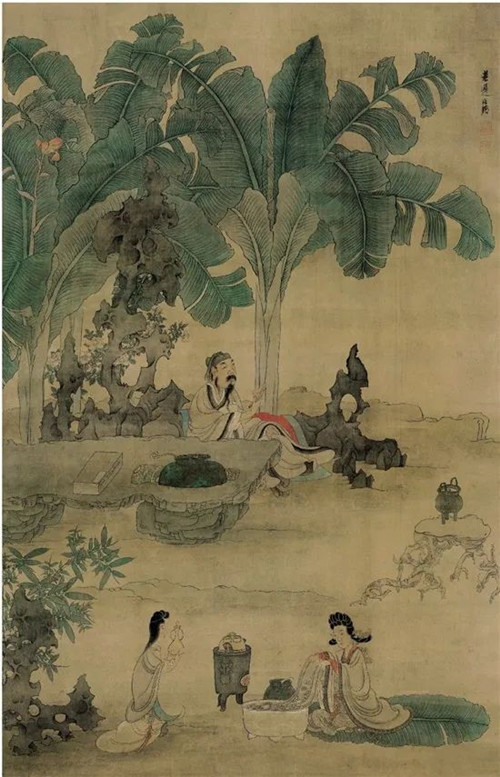

▲明-陈洪绶-蕉林酌酒图美析:陈洪绶字章侯,号老莲,浙江诸暨人。他在人物造型方面追求高古变形的古拙之美,在色墨运用上崇尚淡彩的雅丽之美。画作描绘了一丛硕大的芭蕉下,一文人高士倚案而坐,怡然自得,神态闲适地独自畅饮,画的前方有两位侍候他的女性在烹茶。画家着重刻画了人物的思想感情,三人神态自如,气质高古,衣纹线条细劲流畅,潇洒飘逸,极具功力。园林环境清凉雅致,作为背景的芭蕉造型夸张,极富装饰性,湖石灵秀、花草清幽,情趣盎然。陈老莲善于把自然物象的形态和内在性格大胆地加以概括、夸张,表现出充沛的生命力和艺术的感染力。画作现藏于天津艺术博物馆。

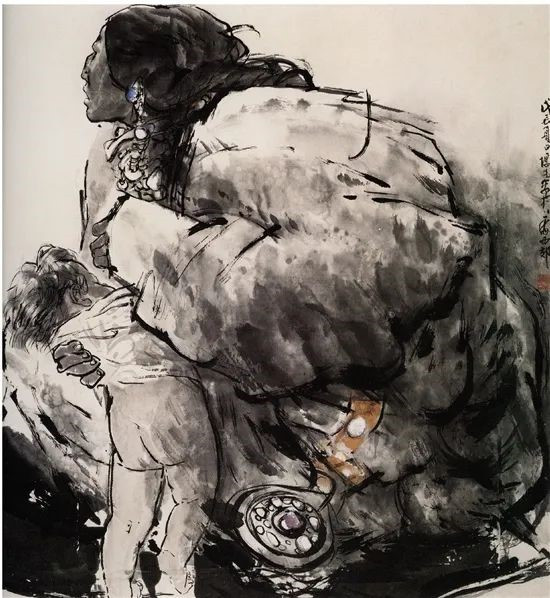

▲现代-方增先-母亲美析:方增先创作《母亲》这张画时,是在改革开放初期。那时人们似乎刚从朦胧的梦境中清醒过来。对落后愚昧的自责和民族存亡的忧患,希望国家早日走出困境,就是这张画的主题思想。整个构图和技法,是方增先初期对表现主义的体悟。他以母亲比拟祖国。基础题材是藏区写生的形象,但是经过艺术夸张,使母亲形象伟岸坚强。

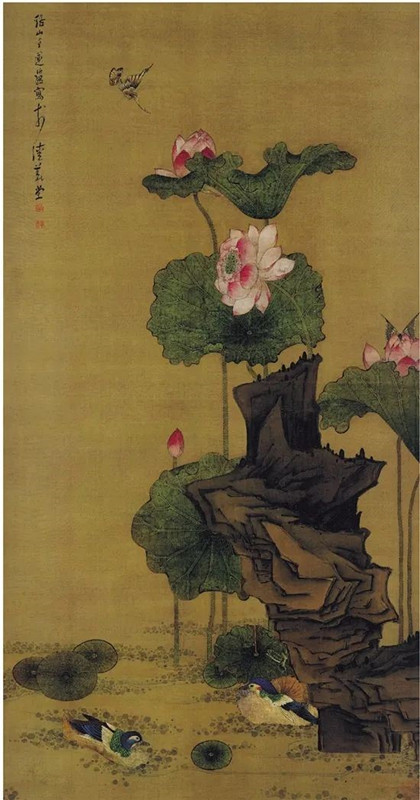

▲明-陈洪绶-荷花鸳鸯图美析:此图花朵清丽多姿多态,有含苞,初绽、有怒放,枝叶带露,湖石雄奇厚重沉凝。两只彩蝶在空中翩翩起舞,一对鸳鸯在水面戏水悠然,打破了一池碧水的宁静。一只青蛙正隐伏于石后的荷叶上,给画面平添了几许生机与意趣,从中可见画家善于观察的细心与状物精微的匠心。作品着色醇厚而不流于俗腻,画风素洁明快,既有应物象形的写生功底,又不乏变幻合宜的适度夸张。现藏北京故宫博物院。

▲当代-张芥嘉-群鸭戏波图美析:这张作品用简练的线条勾勒出,一群富有动态的鸭群,用现代形式感的手法增加抽象的美感。用碧绿的河水来反衬鸭子羽毛的洁白。(文中图片来自作者张国樟的中国画美育专栏(三十七)之饰美四法)

|