|

武侠小说泰斗金庸昨天去世,终其一生,他称得上是香港一颗明珠,既照耀了自己,也照亮许多人。

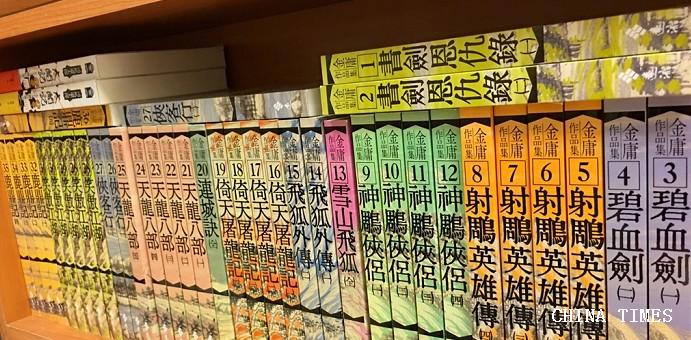

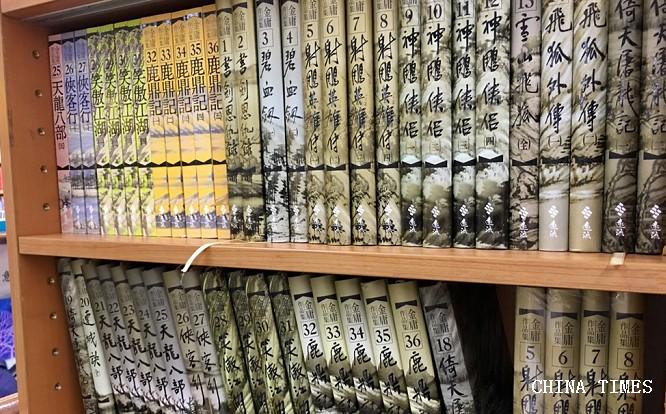

1949年中共建政前后,不少大陆人逃到香港,从上海来的人当中,有不少工商巨贾,他们来港后依旧从商,有的经营纱布厂,有的经营航运,成就了香港日后的繁荣进步。 1948年,金庸也从上海移居香港,但他却以文字为生,于50年代开始在报纸副刊以笔名金庸连载武侠小说,也是从这里开始,香港诞生了一位伟大的武侠小说家。 金庸大概自1955年起写第一套武侠小说「书剑恩仇录」,到1972年写最后一套小说「鹿鼎记」,前后写了10多套。从他写第一套小说起,其作品就伴随着港人成长,是许多港人的精神读物,每天都浸淫在小说各种人物和各招各式之中。 金庸刚写小说时,老一辈的人只能靠购买报纸来阅读,比如早年的新晚报及后来的明报。其后,他的小说在电台广播,由人声演译,也别具滋味,吸引了不少人在大气电波之中收听。 踏入70年代,香港电视发展转趋热络,1976年佳艺电视台拍摄了「射雕英雄传」,当时这套剧集迷倒了不少学生和家庭,风靡一时。 今年60岁的朱嘉华说,他在中学时代每天追看这套电视剧,其后为了急于看结局,于是哀求父母买了一套「射雕英雄传」。这也是他首次看武侠小说,自此就迷上了金庸的书,至今未离手。 当时佳艺电视所拍摄的剧集也造就了艺人成名的机会,比如主演郭靖的白彪和黄蓉的米雪,红极一时,每天成为报章影剧版的新闻主角。 港人对这套剧集尤其深刻的是其主题曲,由黄霑谱曲和填词,歌词一开始是「绝招,好武功,十八掌一出力可降龙……」,最后一句是「谁是大英雄」。 这首歌至今许多人都朗朗上口。

本名查良镛的金庸创作多部脍炙人口的武侠小说,包括射雕英雄传、神雕侠侣、倚天屠龙记、天龙八部、笑傲江湖、鹿鼎记等。

其后,无线电视台先后拍摄金庸的作品「倚天屠龙记」、「射雕英雄传」、「神雕侠侣」和「鹿鼎记」等,这些剧集每晚吸引大批港人观看,也令主演的艺人如郑少秋、刘德华、梁朝伟等走红。 以金庸作品拍成的电视剧或电影,在整个80年代不但是香港学生和各个家庭每晚的消遣和娱乐,他的小说更是学生们增进中文水平必备之物。 如今年近60的人大概还记得在中学时代,几乎人人手上都有一套金庸武侠小说,课堂上的老师也会鼓励学生阅读,认为他的小说文学底蕴丰富。 事实上,金庸的小说其后也从大众化的休闲读物走向了学术殿堂,一些大学有金庸学。去年初,香港文化博物馆更常设了金庸馆,展示了相关资料。 近年来,金庸的小说更走向国际舞台,他的作品「射雕英雄传」有英译本并在英国出版。 从70年代至今,金庸笔下的角色常常出现在本地电视剧、电影、电台广播节目和舞台剧,家喻户晓,金庸把武侠小说推向颠峰,这种成就不但令他成为众人心中的「大侠」,也令他受到北京和港府敬重。 已故中共领导人邓小平据称也是金庸迷。他于1981年接见来访的金庸,当时两人一见如故,金庸返港后,即给邓小平寄送一套小说全集。也就是在邓小平会见金庸之后不久,金庸小说在大陆「开禁」,很快成为畅销书。 10多年前,大陆方面也开始把金庸的小说拍成电视剧,并在香港播放,同样受到欢迎。

金庸从50年代写作至今,足以影响两代港人,如今去世,大概又会掀起一番缅怀,电视台或许会重播相关剧集,读者可能会从家中书柜的藏书中拿出他的小说重头细阅。 也可能会有人到金庸馆缅怀「查大侠」一番,在馆内看看他的笔迹以及小说的早年印刷版本。 金庸走了,但作品永留存,未来必定继续发光发亮,如同明珠般镶嵌在港人心中。

|