|

台湾也有很多人信仰道教。有的人每天早、晚都要到庙里去焚香参拜。台湾的道教小庙遍布乡村,大的城镇还有不少规模宏伟的道教宫观,例如台北市就有道教宫观七十五座,指南宫等规模较大,前来参拜的善男信女也非常多。

此次台湾之行,是应中华圣道文化总会会长谢庭先生和台湾《中华时报》发行人谢佑谦先生之邀,参加台湾《中华时报》26周年庆典和文化交流活动。12月4日一早,在台湾《中华时报》首席代表谢红秋先生陪同下,参观完位于新北的「龟马山紫皇天乙真庆宫」就往台北木栅赶。谢红秋先生说,中华圣道文化总会会长谢庭在位于猫空猴山坑上海拔230公尺的指南宫等我们。

路上,我们聊起来了,指南宫已有逾百年的悠久历史,其主神-八仙之一的吕洞宾。我们聊着,车也到了猫空缆车就停下来,找不到指南宫。原来我们走错地方,问了路人,热情好客的路人说,指南宫也有个缆车站。我们又重新出发了。终于到了指南宫后门,与久等的中华圣道文化总会会长谢庭先生等一起坐上入指南宫的电瓶车,见到了久候的指南宫副总干事王樱花女士和中华道教学院执行董事张宝乐先生等。他们请我们一起共进便当午餐,就餐过程便聊起了台湾的道教文化和指南宫历史等。

指南宫创建于清光绪十七年间(1891年),至今已有115年的历史了。而于清光绪三十年(1904年)扩充,后来指南宫规模逐渐发展,增建了凌霄宝殿(道)、大雄宝殿(佛)及大成殿(儒),并于近年修建本殿,指南宫也成为台湾少见的儒、释、道三教合一之宗教圣地。现在的指南宫除了原有的凌霄宝殿、大雄宝殿、大成殿之外,还包括正殿-纯阳宝殿以及正在兴建中的地藏王宝殿,在未来将成为五殿合一的大型庙宇。 指南宫全区超过75公顷,且因其各殿皆临山势而建,是以形成偶见类似高尔夫球场的代步车往来于殿阁之间的有趣现象。而指南宫中更有规模庞大且精致的庭园造景,据悉是在1921年时向各地信众募款、大兴土木,请来当时台湾传统建筑界之大师-陈应彬主事修建。指南宫也成为陈应彬后期的代表作品。

除了庭阁楼宇之外,位于正殿与凌霄宝殿之间的回廊处,更可见到一座慈母像(慈母像与其所在的慈母园费时五年修筑而成),以藉此宣扬百善孝为先的道德观念;且因指南宫位处山林之间,园区内时见古木参天,奇树佳木更是前往指南宫所不可错过的参观重点之一。

台湾指南宫副总干事王樱花对我们说,台湾民众“拜关公也好、拜妈祖也好、拜吕祖也好,台湾所有神明都是从大陆过来”。王樱花呼吁“两岸宗教交流要继续下去,不要分彼此”。

台北指南宫管理委员会主任委员高超文表示,指南宫奉祀的主神是纯阳祖师吕洞宾,“神仙是从大陆来的”。道教是中华传统文化重要组成部分,自上世纪80年代开始,指南宫就开始与大陆道教界互动交流,希望两岸能够共同努力,弘扬传统文化精髓。两岸的宗教交流是越来越紧密,不会受政治的影响。

中华道教学院执行董事张宝乐先生告诉我,指南宫非指南而建,是含有道家思想而取名的。

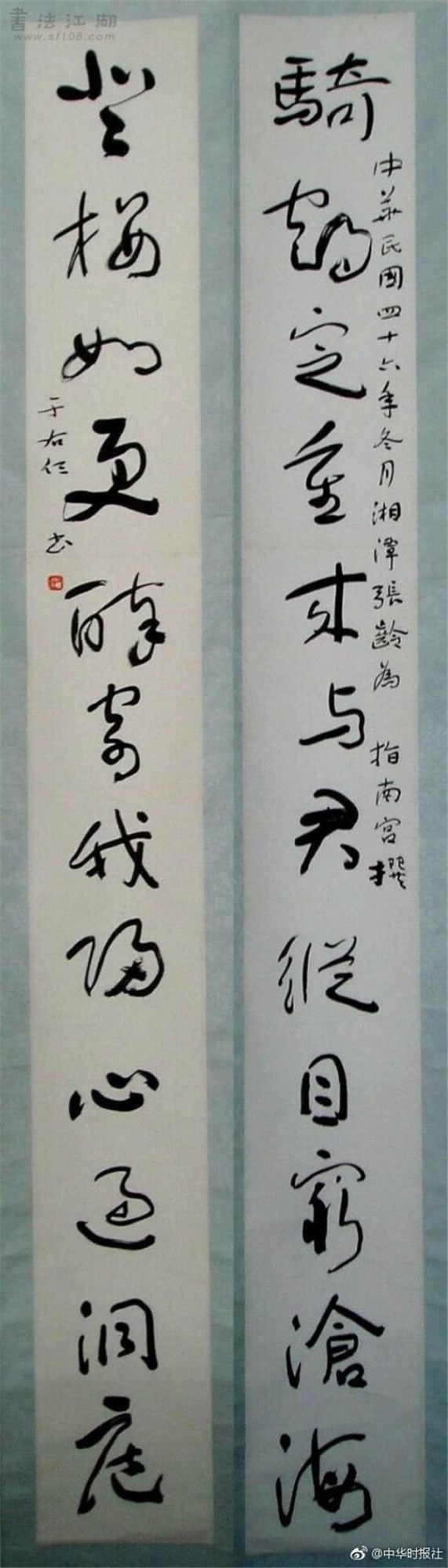

我也留意到,台北指南宫联是张龄题于右任书: 骑鹤定重来,与君纵目穷沧海; 登楼如更醉,寄我归心过洞庭。 张龄是湖南湘潭人,后在台湾任职,而于右任,国民党的元老,书法大师、著名的报刊活动家、教育家。这副对联虽然俊逸潇洒,但是隐藏在背后的是浓浓乡情。下联中,进一步写出了作者的思乡之情,由吕洞宾“三过洞庭”联想到作者的故乡,一个“寄”字、一个“归”字,不由得令人感慨万千。

今天虽然多走了半山弯路,但沿着木栅、深坑、猫空一带的登山道循迹而上,自然山景与鸟兽喧闹,道家传统文化精髓,倒也使我不虚此行。

相关链接: [ 台湾风情 ]曾晓辉参访「龟马山紫皇天乙真庆宫」

|